北欧の学びで最⾼のチームへ|経営企画部 人事担当 杉山 旬

杉山 旬

経営企画部/人事担当

北海道恵庭市出身。O型。射手座。

デンマークでの体験が

人生の分岐点

北海道で『The 大学生ライフ』を送っていた杉山さんでしたが、先輩の進路を知ったことがきっかけで大学に魅力を感じなくなりました。そこから始まった彼の冒険的な人生の選択とは?デンマークでの衝撃的な体験が、どのように彼の価値観を変えたのでしょうか。

幼少からずっと北海道で、⼤学も札幌の英⽂学科に進学しました。軽⾳部、アメフト部を掛け持ちし、週末は飲みにいく…という『The 大学生ライフ』を送っていましたが、⼤学1年⽣を終える頃、同じ学科の先輩の進路を知ったことがきっかけで、⼤学に魅⼒を感じなくなりました。「この環境から出よう」と決意し、⼤学2年生の時にバイトで資金を貯め、⼤学3年で休学してワーキングホリデーでカナダに留学しました。そこで⽣き⽅の多様性、⾃⼰表現の重要性、そして異⽂化理解について学び、⾃分の中にある様々なアイデンティティーや「自分らしさ」を認識したことが⼤きな学びでした。

カナダから帰国後に⼤学に復学しましたが、またもや魅力を感じられず、即時休学。その後、留学時代に出会った友⼈と起業しようと京都に⾏くもうまくいくはずもなく、自分自身を見つめ直すため⽇本中をヒッチハイクで周る旅に。当時の自分と同じ年代の人から主婦、会社員、トラックのドライバーさんなどこれもまた多くの⼈と出会い、日本の広さと日本にある多様性そして、日本社会で生きる人々の様々な⽣き⽅を学びました。旅の終わりには、「⾃分の悩みも存在もなんてちっぽけなんだ」と感じたことを今も覚えています。

北海道に戻り、もともと英語や異文化コミュニケーションを専攻していたこともあり、外国⼈向けの⽇本語学校を主事業とする会社でインターン⽣として働き始めました。インターン期間終了間近で代表に直談判し、⼤学⽣でありながら正社員として企業に勤める『デュアルライフ』を送ることになります。

その後、事業の大幅な拡大に伴い、ブックカフェの責任者、さらには⾃習室サービスやコワーキングスペースの運営も任せて頂き、5つの事業に携わらせて頂き、京都⽀店の⽴ち上げまで参画する機会を頂きました。新天地で立ち上げフェーズを経験し「⽀店⻑にならないか?」とお声がけを頂きましたが、異なる環境で挑戦してみたい気持ち強く、退職を決意。

退職後は、⾃分で英会話スクールの起業に備え、英語教育のヒントを探しにデンマークに渡航し、その際に『フォルケホイスコーレ』という日本にはない北欧独自の成⼈教育機関があることを知りました。そこでの体験によって自分自身の視野が大きく広がり、価値観にも大きく影響を受けます。「民主主義とは」から始まる、北欧の平等と公正の考え方や共同体(コミュニティー)の可能性。学ぶ環境の重要性や学びの在り方、評価についてなどを多くのことに気づき、頭を殴られた感覚でした。

実際に突っ込んで

みてわかった、

やりたいこと。

デンマークでの衝撃的な体験が、杉山さんにどのような使命感を与えたのでしょうか。そして、ぐるんとびーとの接点はどこで生まれたのでしょうか。

その中でも成人教育の可能性やその場所の意義について考えさせられ、「教育は社会を変える可能性がある。」ということを実感しました。より多くの人に「多様な社会の在り方や生き方があること」を知ってもらいたい。そして、純粋に「学ぶ」ことが楽しいと思える機会を作りたいと思い、勢いと熱量で自ら現地のデンマークへ渡航するスタディツアーのプロジェクトを実施するべく独立。現地の学校の協⼒も得ながら立ち上げし、運営を始めました。

そのうち、デンマークの成人教育機関のように国内においても誰もが学ぶために戻れる場所を。そして、様々な人々がそこで出会い、それぞれの多様な価値観に触れることで新しい自分に気づいたり、自分の枠を超えていける場をつくりたいと思いました。

「フォルケホイスコーレ」という場所は多様でかつ、人生のステージが違う異なる人たちが集まり、ごちゃごちゃの中で暮らしを共にしながら学びます。言語、⽂化背景、生い立ち、キャリア、宗教などが違えば視点も意見も全く違う。そんな当たり前な、でも頭でわかっていても受け入れ難いそんな混沌とした環境の中だからこそ、何かが生まれ、人は成長したり、自分自身の枠を超えていける。

そう考えたときに、菅原代表がSNSで投稿している「ごちゃ混ぜ」「地域」という⾔葉にヒントがあるんじゃないかと気になり始めました。

コンフォートゾーン

から出て、

ぐるんとびーへ。

菅原代表との出会いから入職まで、杉山さんはどのような決断をしたのでしょうか。そして印象的だった「仕組まれた罠」のような面接とは?

代表の菅原とは、2018年にイベントで知り合った後も、SNSで交流を続けていました。コロナ渦の影響で、⾃分が⼿がけてきたデンマークの渡航プロジェクトを、中断せざるを得なくなりこの後のキャリアや自分自身の目標達成に必要なことは何か考えていた時に入職のお誘いを頂いたのが今ではとても良いきっかけだったと思います。

入社前で印象に残っていることは、菅原に「とりあえず社内のみんなに紹介したいのでオンラインで雑談しよう」と誘われ、ログインしてみたら、役員・幹部メンバーが全員勢揃いでそこから雑談ではなく、面接が始まったことです(笑)。時間30分前に「履歴書出して」ってメッセージが入った時はおかしいなと思いましたが、まさかこんなことだったとは・・・。今となっては、仕組まれた罠だったと思っています(笑)。

大事な人がたくさんいる住み慣れた北海道を飛び出す事に抵抗感がなかったわけではありません。たくさんの人に相談しました。ただ、迷った時はいつも『コンフォートゾーンから出る』という考えを大切にしています。自らの成長のために新しい業界、知らない地域、そして会ったことがない⼈たちと仕事をするというよりワクワクと不安を感じる⽅を思い切って選びました。

社員が胸を張れる、

最高のチームを

目指して。

杉山さんが目指す組織づくりの理念とは何でしょうか。学生時代の監督からの言葉が、現在の仕事にどのような影響を与えているのでしょうか。

「自分達が胸を張ってチケットを売れないなら、舞台なんて作るな!」これは、学生時代の劇団活動で、舞台稽古中に監督から言われた言葉です。この言葉はずっと今でも胸に残っていて、組織づくりも全く同じようなことが言えると思っています。

「この場にいて誇らしい」とスタッフ自身が思えるような環境を目指したいです。全ての人が満足する環境や場づくりは難しいと思いますが、ぐるんとびーらしく「ほどほど」を目指すところから始めることで、新しいアイデアが出たり、一人一人が活き活きして働ける組織にゆっくりと、そして着実に近づけていきたいです。

まだまだ発展途上の段階ですが、ぐるんとびーが掲げている「固定観念に問わられない。Always why で最適解を更新し続ける。」を胸に組織や働く人の在り方においてもアップデートし続けたいと思います。

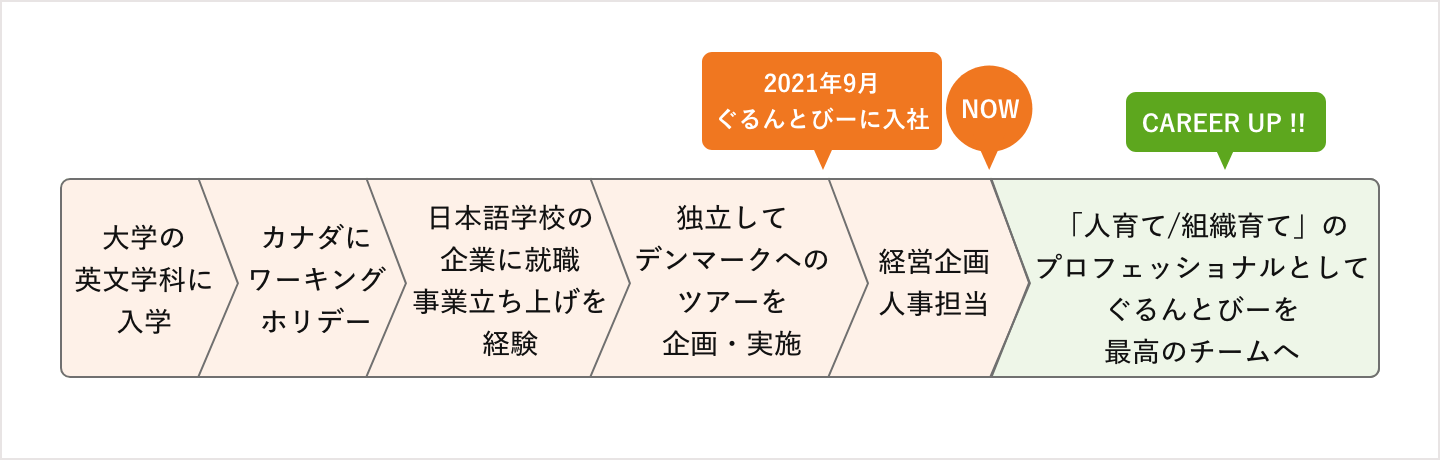

人事 杉山さんの歩み

海外留学、一般企業を経験。その後、独立を経てぐるんとびーに入職した杉山さん。

会社の新たなチャレンジ、価値創出ができる組織編成・開発、人材育成等「人育て/組織育て」のプロフェッショナルを目指しています。

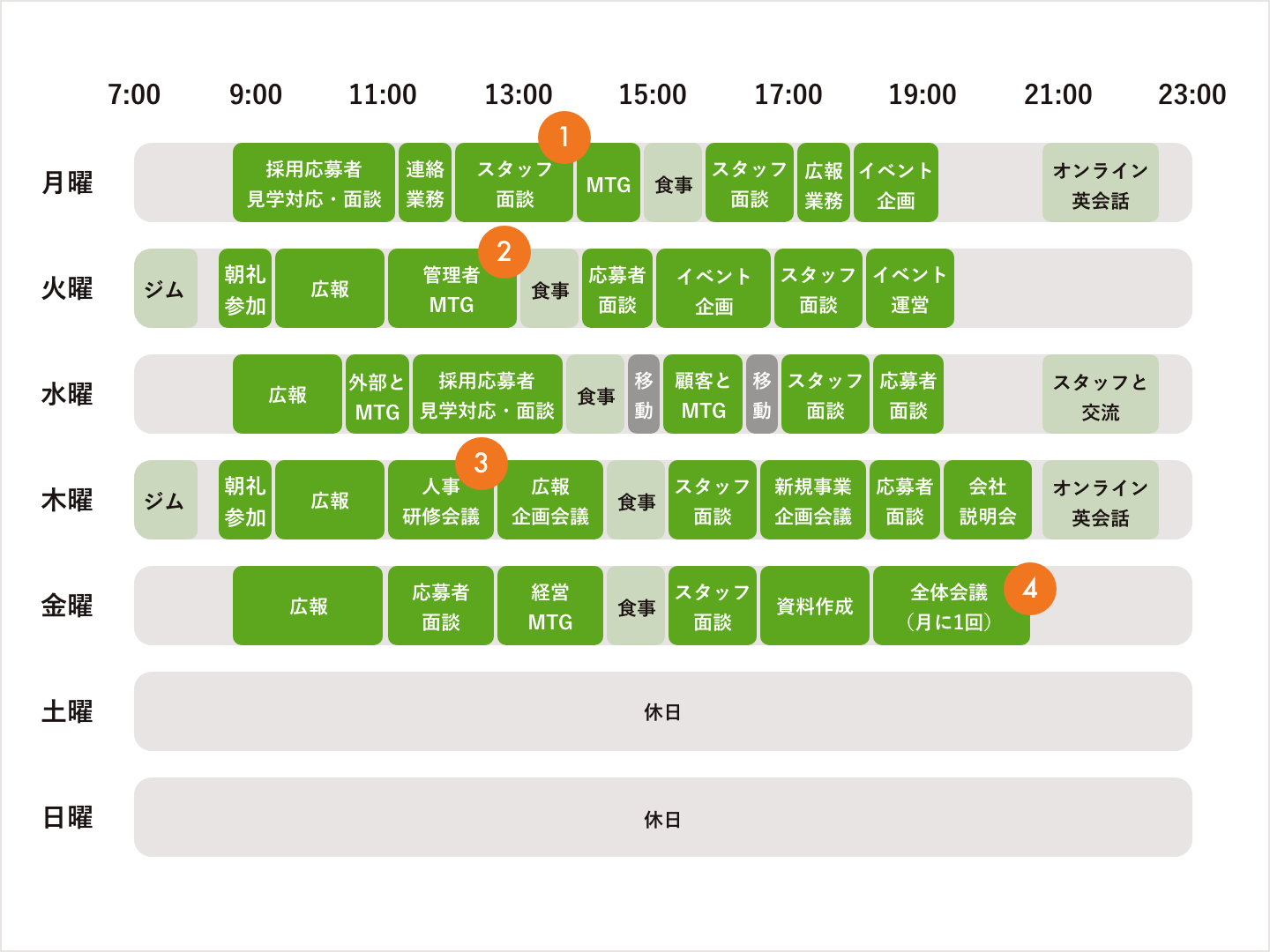

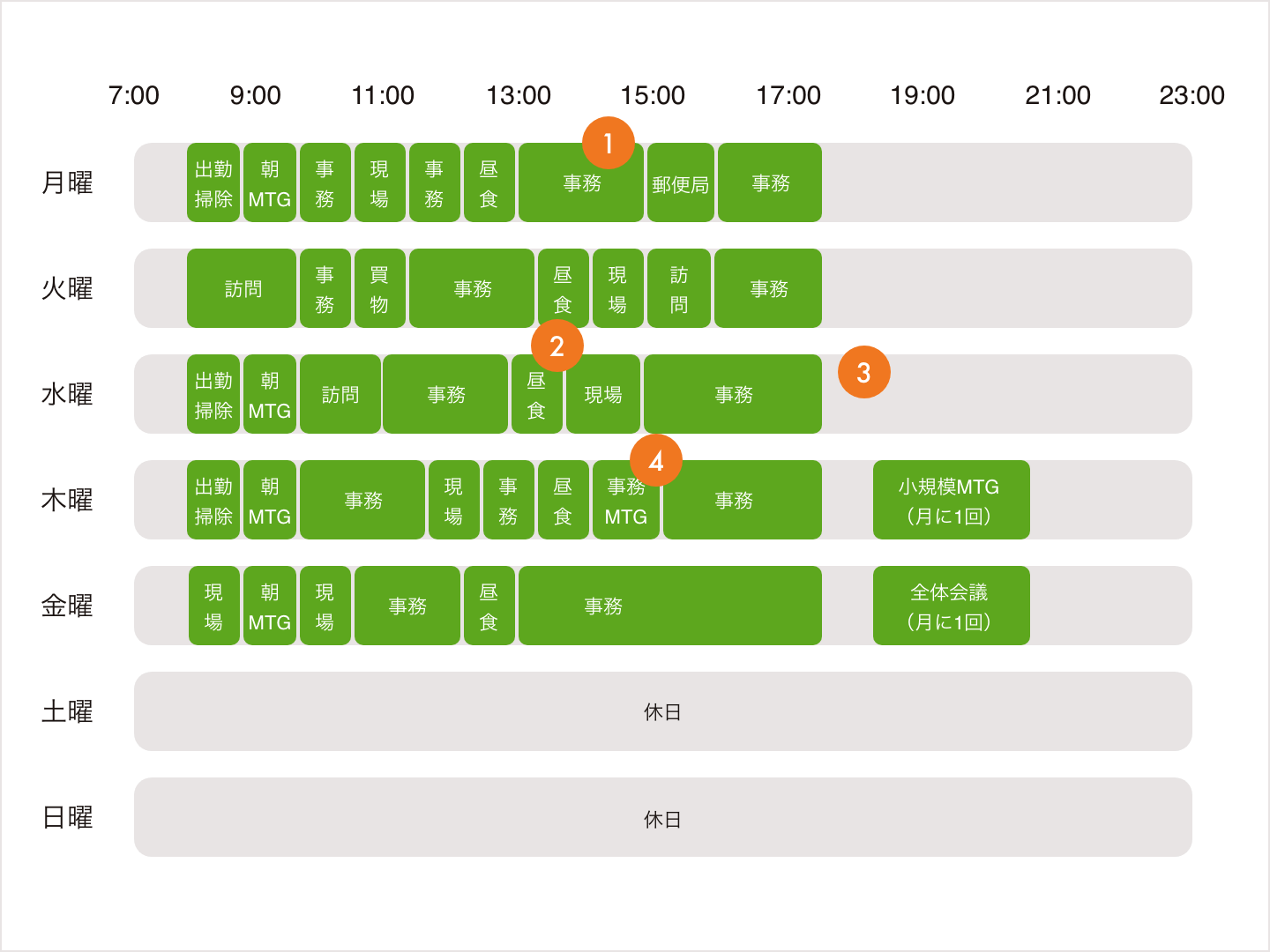

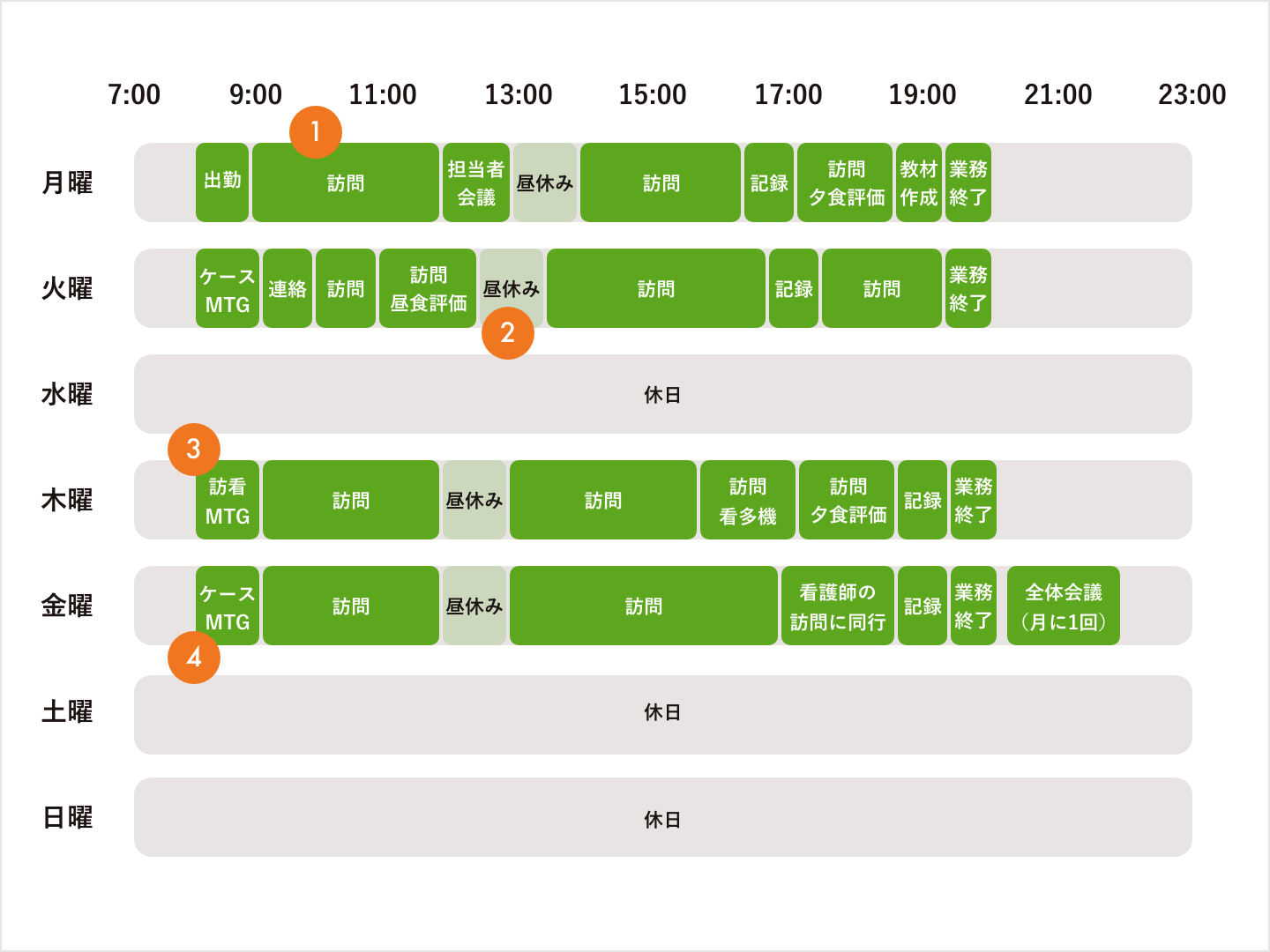

人事 杉山さんの1週間

主に本社のオフィスで業務をしていますが、現場のスタッフとの交流や空気感を感じるために現場で仕事をすることも! 休日は、週休2日制となります。

①スタッフと面談

ぐるんとびーではスタッフとのコミュニケーションをとても重要視しています。現場で活躍するスタッフから話を伺い、管理者ミーティングや経営層に反映する大切な時間です。

②管理者会議に参加

各事業所の状態や方針に関して共有し、軌道修正していきます。新しいチャレンジへの準備や必要な人員を議論し、人員の補充や内部の面談の実施を管理者とすり合わせます。

③人事・研修企画会議

今後の人員配置や個人の教育に関する議題を話し合います。組織の価値観や風土をしっかりスタッフに伝え、風通しの良い文化を作るためにさまざまな企画や組織制度を検討します。

④全体会議で運営とファシリテーション

この日は、月1回、全員が集まってのオンライン全体会議! 当日までの準備と、司会進行を担当。毎月社内アンケートを取り、その月に頑張った人への表彰も行っています!

北海道での大学生活に疑問を感じた杉山さんは、カナダ留学、ヒッチハイクの旅、そしてデンマークでの『フォルケホイスコーレ』体験を通じて、多様性と学びの重要性を実感しました。コンフォートゾーンから出ることを大切にする彼は、ぐるんとびーで組織づくりに携わることを選択。学生時代の監督の言葉を胸に、スタッフが誇りを持って働ける「最高のチーム」づくりに取り組んでいます。北欧で学んだ平等と公正の考え方を活かし、固定観念にとらわれない組織運営を目指し続けています。

作業療法士にとって最高の職場|作業療法士 久保 直子

久保 直子

看護小規模多機能型居宅介護 所属/作業療法士

神奈川県横浜市出身。O型。みずがめ座

楽しんで

仕事になるなんて

最高!

横浜で両親のものづくりに囲まれて育った久保さん。高校生の時に手に取ったパンフレットが、彼女の人生を大きく変えることになります。「楽しいことをしながらそれがリハビリになるなんて最高の仕事!」という直感から始まった作業療法士への道のりとは?

神奈川県横浜市の生まれ。ごくごく普通の家庭で育ちました。センスはともかく、両親はものづくりが好きで、父は日曜大工が大好き。子どもの頃はすべり台やブランコ、お人形の家などの遊び道具、流しそうめんのセットも手作りで作ってしまうほどでした。母は針仕事が好きで、浴衣や洋服も作ってもらったし、よく一緒に縫い物をしていました。今、思い返すと意識したことはありませんでしたが、子どもの頃から”作業療法”で育てられてきたのかもしれません(笑)。

高校で進路を決める時期に手に取ったパンフレットで初めて”作業療法士”という職業を知りました。”手工芸やレクリエーションを通して機能回復を図る…”という文面を見て、「楽しいことをしながらそれがリハビリになるなんて最高の仕事!」と思い、直感で作業療法士になることを決めました。

生まれたジレンマ。

そして

ぐるんとびーとの出会い。

理想を抱いて作業療法士となった久保さんでしたが、現実の現場では大きなジレンマに直面することになります。そんな彼女を救ったぐるんとびーとの出会いとは?

もう回復は望めない『生活期(維持期)』と言われる時期にある利用者さんたち。その方たちの生活を大きく変えることができるとしたら、"作業"しかない!と、ずっとそう思ってきました。「作業療法士は生活期で活躍できる!」という信念を持って、回復期リハビリテーション病院2件で経験を積み、いざ生活期のステージ(老人保健施設)で働くことになりました。しかし、老人保健施設での生活は想い描いていたものと真逆のものでした。

施設の利益や運営が最優先。人生の"大先輩"の「もう一度働いてみたい!」「もう一度スポーツジムのプールに行きたい!」「漢検2級の試験を受けに行きたい!」という願いに対し、作業療法士として"達成可能"と評価できているのにも関わらず、叶えることができないもどかしさを抱えながら日々、勤務していました。

そんな利用者さんたちの夢を叶えるヒントを探すため、参加した街づくりのセミナーで「ぐるんとびー」の存在を知りました。代表の菅原の「やりたいことが叶えられるリハビリのシステムを作りたい!」というSNS投稿を見て「ぐるんとびーに行くしかない!」と思いました。

自由な環境で

踏み出した

一歩。

ついに念願のぐるんとびーの一員となった久保さん。しかし、そこで待っていたのは予想外の戸惑いでした。自由すぎる環境で、彼女はどのような気づきを得たのでしょうか。

紆余曲折がありながらも、代表の菅原から声をかけてもらいぐるんとびーの一員に。しかし、いざ働いてみると「こうしなければいけない」の枠がありません。「何をしてもいい」と言われると逆にどうすればいいかわからないのです。今までは病院や施設での枠組みが煩わしく感じていたのに、いざ枠組みがないと不安になりました。そんな自分の弱さや変化と向き合う中、スタッフの結婚式の企画をすることになったのです。

当初、スタッフ間だけで行おうと考えていましたが、事業所の利用者さんも巻き込もうと思いました。結婚式は自分や自分の子ども、友人、親戚など色々なきっかけで体験し、特別な思い出や感情とセットで誰しもの胸の中にあるはず。それなら、利用者さんたちに企画の段階から関わってもらって、利用者さんそれぞれの結婚式に纏わるエピソードと、スタッフへの想いが重なって新たな物語と”役割”が生まれる作業療法になり得ると考えたのです。

自然と作る役割が、

その人の生きる力を

引き出す。

スタッフの結婚式企画で生まれた奇跡的な変化とは何だったのでしょうか。利用者さんたちの驚くべき行動力の背景にあった「役割」の力とは?

新婦のお父さん役としてバージンロードを歩く役をある利用者さんにお願いすることにしました。自宅内を1周歩くだけでゼーゼー息切れしていたにも関わらず、毎日汗だくになりながら自ら歩く練習に取り組んでいました。

「今日は2周歩けた」「今日は5周歩けた」と言いながら気づけば、ぐるんとびーの事業所内を100往復するまでに(笑)! 歩行器を使ってもやっとだったのに、歩行器なしで屋外も歩けるようになりました。「なんで俺なんや」と始めは渋々引き受けてくれたのに、当日は立派にバージンロードを歩き、スピーチまで考えてくれました。

また、末期癌で余命宣告を過ぎている利用者さんは、誰よりも結婚式を楽しみにしてくれていて。当日まで身体がもつか心配でしたが、毎日のように飾りつけや衣装に合わせたアクセサリー作りをしてくれました。当日は朝早くから来てお料理の準備やケーキのデコレーション! 誰よりも働いて、自分の孫が結婚するかのように喜んでくださいました。

利用者さんそれぞれの過去の記憶や思い出と、今この瞬間の「役割」とが結びつくことで新しい物語が生まれ、「誰かのために」という誰しもが思う生きる力の原点のようなものを引き出せた気がしたことを今でも忘れません。

作業療法士にとって

最高の職場で、

なりたい自分に。

ぐるんとびーでの経験を通じて、久保さんが見つけた作業療法士としての新たな可能性とは何でしょうか。そして、彼女が描く理想の作業療法士像とは?

ぐるんとびーでは事業所内や自宅だけでなく、地域全体が作業療法のステージと捉えています。「枠組みがない」、つまり一般的な事業所と比べて「あれはダメ、これはダメ」がないので、生活期以上に生活を支えるためのたくさんのチャレンジができる環境があります。

一方で今までには感じたことのない責任も多くて不安になることも多いですが、あらゆる手段を選択でき、可能性が無限にあります。そんな、「作業療法士のパラダイス」です(笑)。ぐるんとびーでは徹底的にその人の暮らしを支えることを大切にしているので「専門職の鎧を脱げ!」と言われますが、私は作業療法士こそ、その『専門性全開』で良いと考えています。それは私たちが目指しているものが「作業療法」そのものだからです。

過去の私のように、ルールや制度でアイデアを実践できずにモヤモヤしている人こそ、ぐるんとびーに飛び込んでほしいと思います。枠のない作業療法には、可能性しかありません。

これまでいろんな職場で働いてきて尊敬する人にはたくさん出会ってきましたが、「この人みたいな作業療法士になりたい!」と思える理想の作業療法士に、実は出会ったことがありません。出会えていないからこそ、自分自身で理想の作業療法を体現していくことが次のチャレンジです!

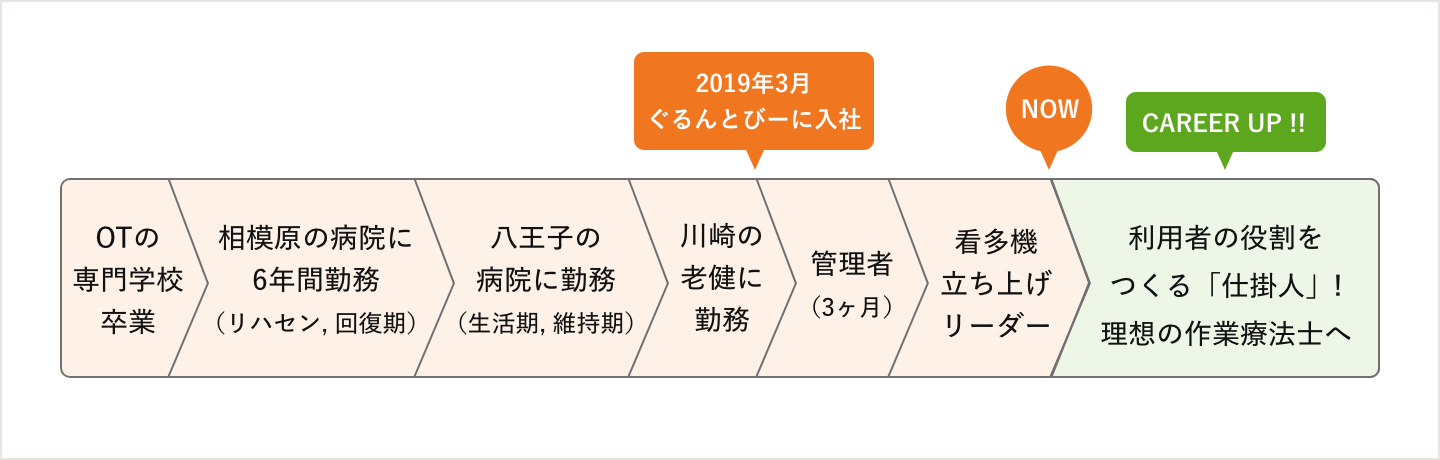

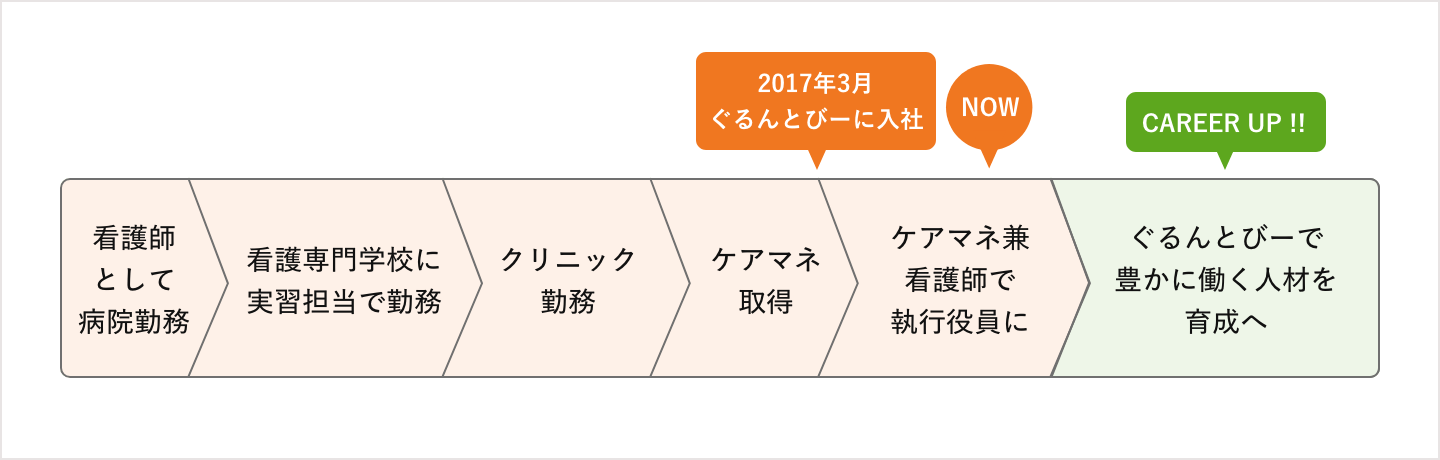

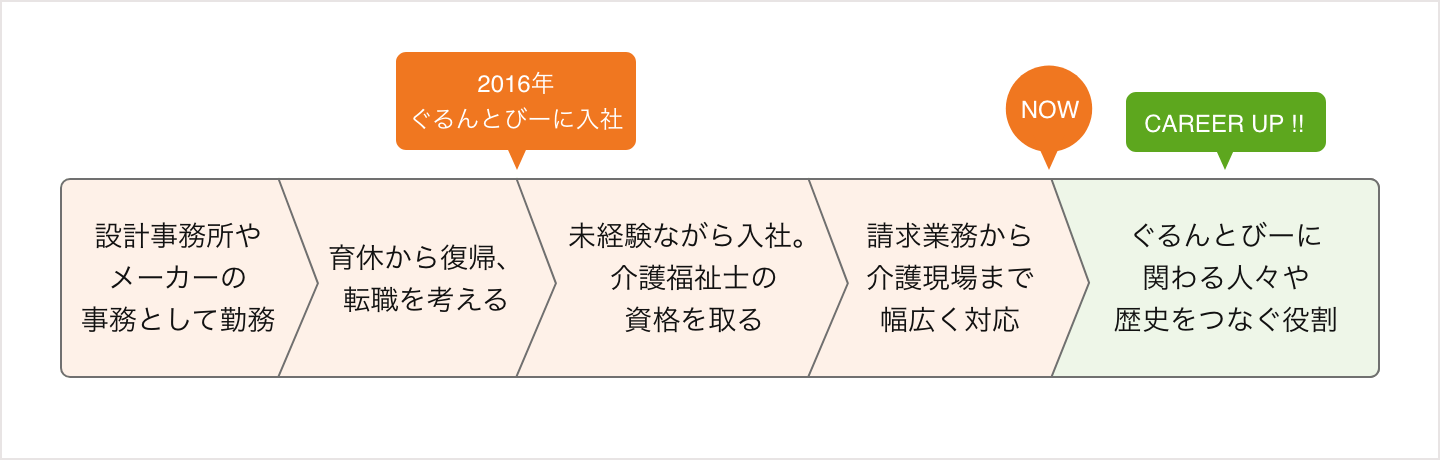

久保さんの歩み

回復期のリハビリテーション病院で経験を積み、老人保健施設を経て、ぐるんとびーへ入社。過去「利用者のやりたい」を叶えることができなかった悔しい気持ちをバネに、日々、ぐるんとびーで新たなチャレンジをしています。

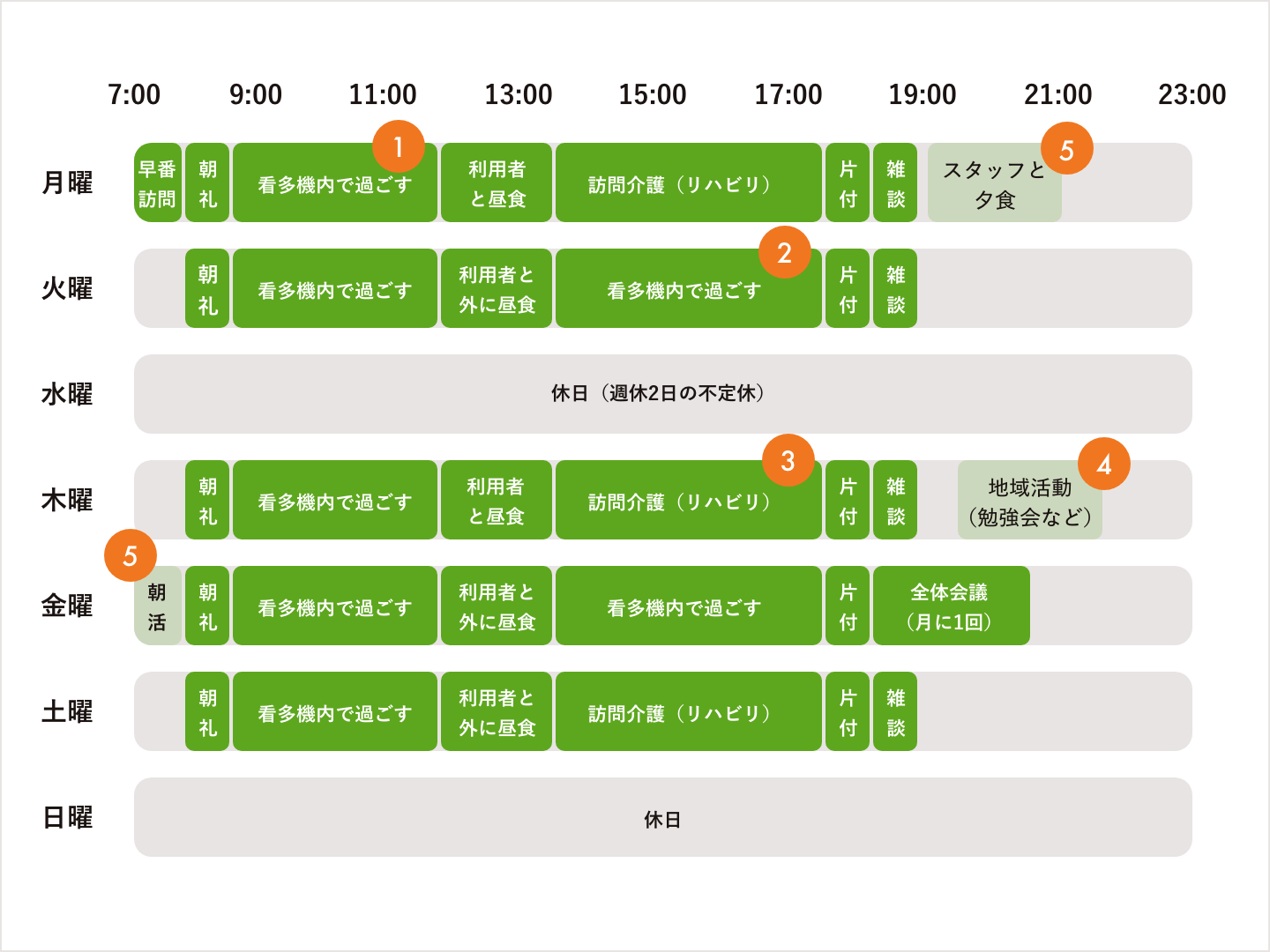

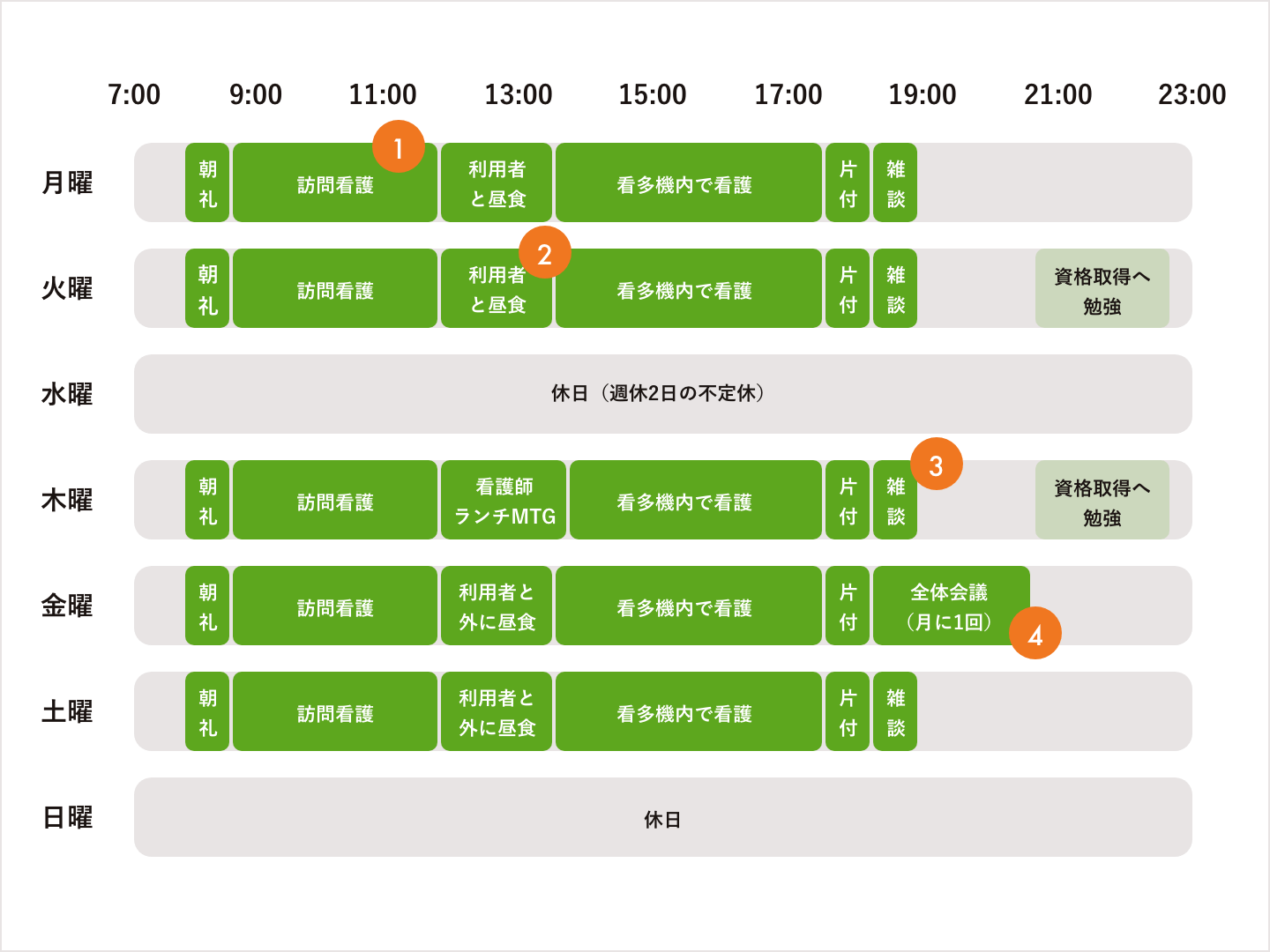

久保さんの1週間

休日は週休2日の不定休。午前中は看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)にて利用者さんの作業療法をおこないます。午後は週3で訪問介護でご家庭に訪問しています。ぐるんとびーのある団地に住んでいるため、地域活動に参加したり、業務時間外でもスタッフの皆さんと過ごすことがあります。

①看多機内で過ごす

ごはん作りや植物のお世話。動きたくなる・元気になる仕掛け作りをします。

②利用者さんと外にご飯を食べに行く

地域のお店にご飯を食べに行ったり、公園や農地でピクニックをすることも!

③ご自宅への訪問

食事・排泄・入浴などの日常のケアから買い物などの外出支援、ご自宅の環境設定・福祉用具の選定も行います。

④勉強会・地域活動

勉強会や地域住民との雑談会も不定期で開催しています。スタッフ、地域住民ごちゃ混ぜで開催することも。

⑤スタッフとの時間

ぐるんとびーのある団地に住んでいます。同じ団地や近隣に住むスタッフと朝活したり、一緒にご飯を食べることもよくあります。

ものづくりの環境で育った久保さんは、直感で選んだ作業療法士の道で大きなジレンマに直面しました。利用者さんの願いを叶えられない現実に悩んだ彼女が、ぐるんとびーで見つけたのは枠のない自由な環境でした。

スタッフの結婚式企画を通じて「役割」の力を実感し、作業療法の無限の可能性を見出しました。

現在は「作業療法士のパラダイス」で専門性を存分に発揮しながら、理想の作業療法士像を自ら体現することを目指しています。彼女の挑戦は続きます。

看護師である前に1人の人間でありたい|ケアマネージャー 石川 和子

石川 和子

小規模多機能型居宅介護 所属/ケアマネージャー、看護師

徳島県海部郡出身。A型。牡羊座。

看護師である前に

1人の人間で

ありたい。

徳島県の自然豊かな環境で育った石川さん。病院での看護師経験を通じて感じた疑問が、彼女の働き方に対する価値観を大きく変えることになります。「私は看護師です」の前に「私は石川和子です」と言える人でありたいという想いの原点とは何だったのでしょうか。

誰だって人の世話にならず、自分の力で暮らしていきたいと思っています。だから私が病院に勤務していたときは、看護師としてというより人対人の関係性を大切にしたいと考えていました。と言いながらも忙しさに追われて、気がついてみれば看護師としてのミッションをクリアーするのに精一杯の日々になってしまっていた。これは”看護師あるある”かもしれませんね。

「ぐるんとびー」では、看護師としてではなく、1人の人間としてご利用者さまの暮らしの中に入っていくことを大切にしています。つまり「私は看護師です」の前に「私は石川和子です」と言える人でありたい。その石川和子がたまたま看護師であったと。それには看護師としての仕事ができるというだけでなく、自分自身と向き合えることが大切ではないでしょうか。

病院にいるときは看護師としてやるべきことが前提としてあって、自分らしさが後回しになっているのかもしれません。だからこそ、ぐるんとびーではもっと自分らしさを大切にして仕事をしていいと思うのです。もちろん仕事だから看護師としてのスキルは大切だけれど、視点はご利用者さまと同じでいい。同じ生活者としての視点で、一緒に暮らしを楽しんでよいのではないでしょうか。

"ねばならない"

のネジを

抜いてみませんか

石川さんがぐるんとびーで最初に取り組んだという「ネジを抜く作業」とは何だったのでしょうか。その体験が彼女にもたらした変化とは?

私が「ぐるんとびー」に転職して最初にやった作業が、自分のネジを抜くことでした。

それは無意識に自分に打ち込んでいた様々な”ねばならない”というネジで、私はその縛りの中で仕事をしてきたわけです。結果として目の前のご利用者さまにとっての正解を考えるという柔軟性を失っていました。もちろん看護師としての専門性は必要ですから、看護師であることを捨てるのではありませんが。ネジを抜いたら、楽になりました。

ご利用者さまの人生とは、ご利用者さまのものです。それに対して私たちが責任を取ろうとするのは、おこがましいのではないか。そんな思いも抱くようになりました。そのうち「大切なのは一緒にいて欲しいときに一緒に居させてもらうことなんだ、常に看護師である必要はないんだ」と思うようになりました。「ぐるんとびー」での時間が私にそういう気づきを与えてくれたのだと思います。

あるがまま、ないがままに受けて入れてくれるのが「ぐるんとびー」。それが「ぐるんとびー」の文化なのです。私の後に入った人たちも、それぞれ私と同じような気づきがあったのではないでしょうか。

「お互いさま」と

言い合える社会を

つくりたい

石川さんが描く理想の社会とは、どのような世界なのでしょうか。そして管理者として大切にしていることとは何でしょうか。

「ぐるんとびー」が目指すのは、ご利用者さまの”生きる”を支えることです。精神や文化も含め、その人の核となるものを大切にして『支え切る看護』を目指しています。

ご利用者さまの事情はそれぞれです。やりたいことがあっても、病気や障害でできないこともあります。そのとき、できない理由を探すのではなくて、できる理由を一緒に考える人であって欲しいと思います。限られた条件の中でポジティブに最大限の可能性を探ることを大切にしています。特に管理者を目指す方には、困ったことが起きたときに自分の職種を超えてでも一緒に考えられる人であって欲しいですね。

2021年の私のスタートは、1月2日に地域の方から「助けて」というコールをいただいたことでした。そういう声に応えることでこの地域にいろんな相談窓口ができることになります。

困ったときに「助けて」と声を上げられる社会、「お互いさま」と言える社会を、私はつくりたいのです。この思いに共鳴してくださる方を、私たちはお待ちしています。

最期まで

自分らしく暮らせる

環境を作りたい

故郷への想い、そして全国へ広げたいぐるんとびーモデル。川邊さんの中にある使命感と、これからの目標。まだまだ修行中と語る謙虚な姿勢の中に、確かな成長への意欲を感じます。

いつか故郷の岐阜にもぐるんとびーを作りたいと思っています。

地元の友人から「よい介護施設はないか」と聞かれることがありますが、「あの環境なら、あの人たちがいる場所なら絶対に最期まで幸せに暮らせる」とは答えられないため、地元にもぐるんとびーが必要だという想いが日に日に増しています。しかも、ひとつやふたつ作れば足りるという話ではないので、全国にぐるんとびーモデルを広げていきたい。それも、私たちスタッフの使命かもしれません。

ただ私はまだまだ修行中です。まずは介護スタッフとして日々のケアを深めることが、私の取り組むべき課題であり、伸びしろだと思っています。この地域で一緒に暮らしている人たちの笑顔を守りつつ、全国にこの素晴らしい輪を広げていきたいです。

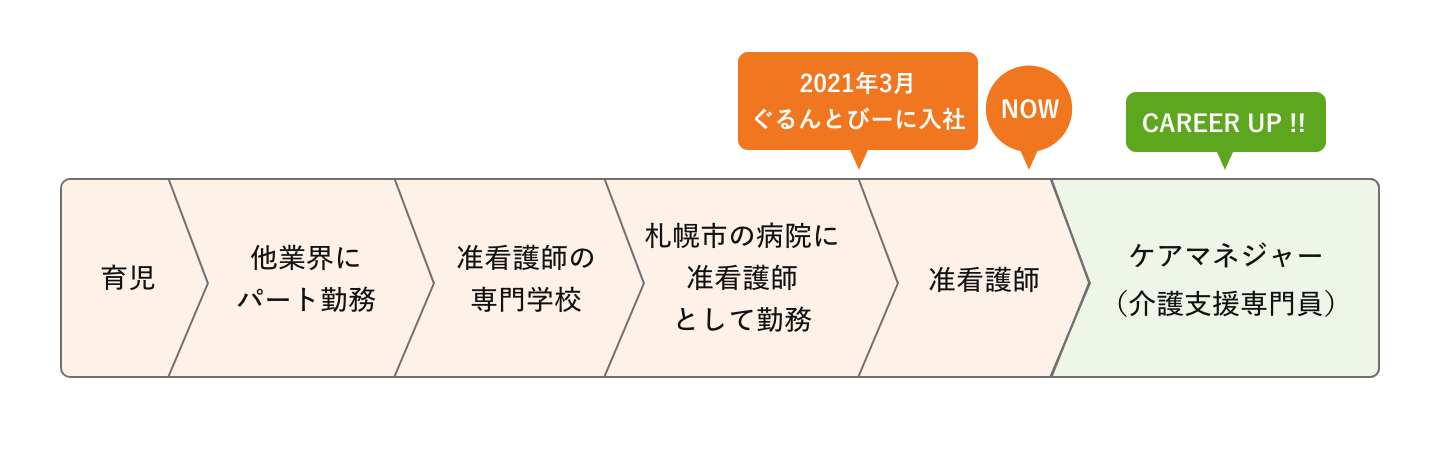

石川和子さんの歩み

看護師としてキャリアをスタートした石川さん。ケアマネージャーの資格を取得した後、2017年の3月にぐるんとびーに入社します。現在は看護師、ケアマネージャーとして活躍するのはもちろん、経営メンバーとして採用やスタッフの育成、地域活動にも『最強助っ人』として広く携わっています。

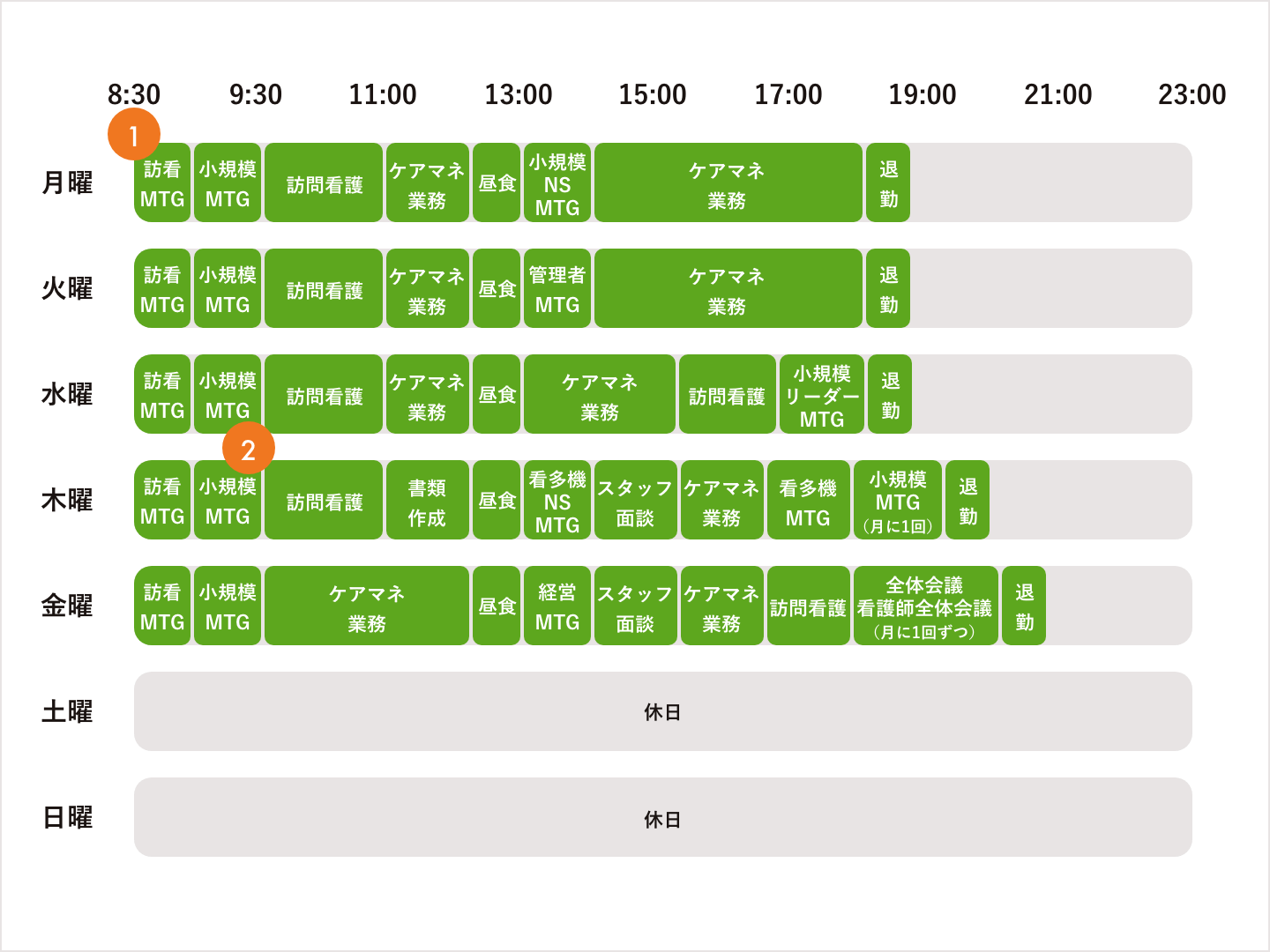

石川和子さんの1週間

休日は週休2日の土日休み。午前中は訪問看護師としてご家庭に訪問。午後は看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)にて、ご利用者さまの看護、またケアマネ業務をおこないます。看護業務自体はおよそ定時に終わりますが、片付けを終えた後のご利用者さまやスタッフでの「雑談」の時間を大切にしています。

①訪問看護スタッフミーティング

毎朝、看護師、セラピストでご利用者さまのケアについて話し合います。ご利用者さまの一人ひとりの困りごとを共有し、どのように豊かな暮らしを実現できるかを大切にしています。

②小規模多機能方居宅介護スタッフミーティング

訪問看護と同様に、小規模多機能方居宅介護スタッフでもご利用者さまのケアについて毎朝話し合います。ご利用者さまのことはもちろん、団地のことや地域課題についても具体的に話し合うところが特徴です。

徳島の自然の中で育った石川さんは、病院での経験を通じて看護師としての役割と人としての在り方について深く考えるようになりました。

ぐるんとびーで「ねばならない」のネジを抜くという作業を通じて、本来の自分らしさを取り戻し、ご利用者さまと対等な関係性を築く大切さを見出しました。

現在は執行役員として、困ったときに「助けて」と言える社会づくりに尽力しています。専門職である前に一人の人間として向き合う姿勢は、多くのスタッフの手本となっています。

2024年活動報告書「地域をひとつの大きな家族に」

2024年、ぐるんとびーは「地域をひとつの大きな家族に」をテーマに、様々な活動を展開してまいりました。

能登半島地震の緊急支援から始まった1年は、地域に根ざした活動の重要性を改めて実感する年となりました。防災キャンプや3.11キャンドルナイト、SPLASH FESTIVAL湘南大庭2024など、地域の皆様とのつながりを深める活動を継続的に実施。

特に注目すべきは、学校が合わない子どもたちの学び舎として駄菓子屋「クレヨン」を5月にオープンしたことです。また、「恋するようなケア」を合言葉に、利用者お一人おひとりに寄り添う質の高いサービス提供にも取り組んでまいりました。

デンマーク研修の再開、まちかど寺子屋シリーズの開催、外国人介護人材の受け入れなど、人材育成とチームづくりにも力を注いだ1年でした。

本報告書では、これらの活動を通じて見えてきた成果と課題、そして2025年の事業拡大に向けた展望についても詳しくご紹介しています。

原点回帰と新たな挑戦の1年

2024年は、ぐるんとびーにとって原点回帰の年でした。元旦の能登半島地震への緊急支援では、代表の菅原をはじめとする経験豊富なメンバーが現地に入り、医療法人やNPOと連携したサポートチームを組織。新生児用ミルクの配布から避難所の衛生管理まで、幅広い支援活動を展開しました。

一方で、日常の地域活動も着実に継続。自治会の餅つき大会への参加や、2ヶ月ごとの掃除&珈琲+運営推進会議など、住民との顔の見える関係づくりを大切にしてきました。特に印象的だったのは、防災キャンプの実施です。「もしも」の災害時を想定した体験プログラムを通じて、参加者が楽しみながら防災意識を高める機会となりました。

原点回帰と新たな挑戦の1年

2024年は、ぐるんとびーにとって原点回帰の年でした。元旦の能登半島地震への緊急支援では、代表の菅原をはじめとする経験豊富なメンバーが現地に入り、医療法人やNPOと連携したサポートチームを組織。新生児用ミルクの配布から避難所の衛生管理まで、幅広い支援活動を展開しました。

一方で、日常の地域活動も着実に継続。自治会の餅つき大会への参加や、2ヶ月ごとの掃除&珈琲+運営推進会議など、住民との顔の見える関係づくりを大切にしてきました。特に印象的だったのは、防災キャンプの実施です。「もしも」の災害時を想定した体験プログラムを通じて、参加者が楽しみながら防災意識を高める機会となりました。

地域の居場所づくりへの新展開

5月にオープンした駄菓子屋「クレヨン」は、学校が合わない子どもたちの新たな学び舎として注目を集めています。単なる駄菓子屋ではなく、算数や漢字の学習、名刺イラスト作成など、子どもたちが主体的に学べる環境を整備。今年中のフリースクール化も視野に入れており、多様な学びの選択肢を提供していく予定です。

また、3回目となる「3.11への祈り キャンドルナイト」では、デンマークからも灯籠が届くなど、国際的な広がりも見せています。平和への祈りを込めたこのイベントは、震災の記憶を風化させることなく、地域の絆を深める重要な機会となっています。

質の向上と人材育成への取り組み

「恋するようなケアをしよう」という定性目標のもと、利用者一人ひとりに寄り添うケアの実践を推進。メイクやネイルによる自尊心の向上、お墓参りの付き添いなど、その人が大切にしていることを一緒に大切にする姿勢を貫いています。

人材育成においては、まちかど寺子屋シリーズやデンマーク研修など、多角的な学びの機会を提供。特にデンマーク研修では、高齢者施設や教育現場の見学を通じて、福祉・介護・教育の幅広い視点を学びました。参加者は日本全国から集まった介護事業所代表、研究者、医療従事者など多様な顔ぶれで、これからの日本を動かしていく貴重な議論の場となっています。

2025年への展望

2025年は事業拡大期に入ります。春には放課後等デイサービスの開設を控え、鎌倉での新たな展開も検討中です。また、インドネシアからの外国人介護人材受け入れも予定しており、多様な価値観を活かした響き合いの機会を創出していきます。

拡大期を支える人材育成として、管理者と有志によるコアチームを結成し、チームの成長法則や心理的安全性を学びながら現場課題を解決するプロジェクトを立ち上げます。学びと実践を往復する、ぐるんとびーらしいアプローチで、次のステージに向けた土台づくりを進めてまいります。

詳細な活動内容や今後の展望については、ぜひ報告書をダウンロードしてご確認ください。

ぐるんとびー オンライン丸ごとツアー|参加者募集

事業拡大につき、新しい仲間を募集しています。

「ぐるんとびーの中をもっと覗いてみたい!」という方へ、

オンラインで事業所をまるっと見学できるツアーを開催します。

⭐️ツアーの3つの特徴

①代表・菅原が直接説明

会社の想いやビジョンを代表が語ります。質疑応答でその場で質問OK。

②自宅から“丸ごと”理解

放課後等デイサービス/訪問看護/看護小規模多機能など、複数拠点をオンラインで一気に見学。

③採用情報もまとめて把握

募集中の職種や働き方、選考フローまで分かりやすくご案内。

⭐️開催概要

・日時:8月23日(土)、30日(土)各日 13:00–14:00

・当日の流れ(計1時間目安)

└ご挨拶

└会社説明(15分)

└オンライン見学(15分)

└質疑応答(15分)

└アンケート

・対象:医療従事者、介護職、事務、経営企画 ほか

※上記以外の方も大歓迎。まずはお気軽にご参加ください。

・参加費:無料

・参加方法:こちらのフォームよりお申込みください

みなさまのご参加をお待ちしています!

田口 亨

admin_grund

介護福祉士

定期巡回

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

職員皆が温かい人ばかりで、笑顔が絶えずゆっくりと流れる空気感が大好きです。善行に住んでいる私にとって、この職場の穏やかで優しい雰囲気はとても居心地が良く、毎日安心して働くことができています。介護の現場は時に大変なこともありますが、温かいスタッフたちに囲まれていると、どんな困難も乗り越えられるような気持ちになります。笑顔が自然に生まれる環境があることで、利用者さんにも良い影響を与えることができていると感じています。時間がゆっくりと流れるような落ち着いた空気感の中で、一人ひとりの利用者さんと丁寧に向き合えることが、この職場の最大の魅力だと思います。

これから

成長したいこと

善行に住んでいますが、大庭のことはまだあまり分からないので、もっと地域の人とふれあい関わりを持って知っていきたいと思っています。介護福祉士として利用者さんに寄り添うためには、その方が住んでいる地域のことを深く理解することが大切だと感じています。大庭の歴史や文化、地域の方々の暮らしぶりや価値観などを学び、利用者さんとの会話にも活かしていきたいです。地域のイベントや活動にも積極的に参加して、顔の見える関係を築いていけるよう努力したいと考えています。善行と大庭、両方の地域を知ることで、より幅広い視野を持った介護福祉士として成長していきたいです。

こんな人と

働きたい!

日々笑顔で接して苦難を乗り越えられる人、どんな辛いことがあっても笑顔で接する人と働きたいです。介護の現場では様々な困難や試練に直面することがありますが、そんな時こそ笑顔を忘れずに前向きに取り組める人と仲間になりたいと思います。笑顔は伝染するもので、スタッフが笑顔でいることで利用者さんも自然と明るい気持ちになれます。完璧である必要はありませんが、困難な状況でも諦めることなく、笑顔で乗り越えようとする強さを持った人を求めています。温かい心と前向きな姿勢で、一緒に利用者さんの笑顔のために頑張れる仲間と、この素晴らしい職場環境を維持していきたいです。

メッセージ

善行在住で温かい人ばかりの職場環境を愛する介護福祉士。大庭地域をもっと知りたいという地域愛と、どんな辛いことがあっても笑顔で乗り越える前向きな姿勢が素晴らしい。笑顔が絶えない職場作りに貢献してくれています。

下田 麻希子

admin_grund

看護師

ぐるんとびーホーム

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私はぐるんとびーホームで看護師として働いています。子どもと通勤でき、みんな一緒に遊んでくれるところが大好きです。利用者さん一人ひとりに真面目に向き合うところがすごいな、と思います。子どもを連れて出勤できる環境があることで、仕事と子育ての両立が可能になり、とても感謝しています。職場の皆さんが子どもを温かく迎え入れてくれることで、安心して働くことができています。また、利用者様への真摯な姿勢を間近で見ることで、看護師としてのあるべき姿を学ばせていただいています。一人ひとりの利用者様を大切に思う職場の文化は、私自身の看護観にも大きな影響を与えています。

これから

成長したいこと

私は在宅について勉強し、理解を深めたいと思っています。他のスタッフの方からもいろいろなことを学び吸収していき、人間性を高めていきたいです。ぐるんとびーホームでは、利用者様が住み慣れた環境で安心して生活できるよう支援することが重要な役割となります。在宅医療や在宅ケアについての知識を深めることで、より質の高い看護サービスを提供できるようになりたいと考えています。経験豊富な同僚の皆さんからは、技術的なことだけでなく、利用者様やご家族との関わり方についても多くのことを学んでいます。この学びを通じて、看護師としてだけでなく、人として成長していきたいです。

こんな人と

働きたい!

私はいろんなことを学び合い、楽しいことも、苦しいことも一緒に楽しめる方と働きたいと思っています。子育てをしながら働く中で、時には困難な状況に直面することもありますが、チームの皆さんと支え合いながら乗り越えていくことで、より強い絆が生まれると感じています。利用者様のケアにおいても、喜びも悩みも共有できる仲間がいることで、一人では解決できない課題にもチーム一丸となって取り組むことができます。楽しい時間を共有し、困難な時には励まし合える職場環境があることで、毎日前向きに業務に取り組むことができています。共に成長し合える関係性を大切にしていきたいです。

メッセージ

下田さんの「子どもと通勤できる」環境への感謝と、在宅ケアへの学習意欲は素晴らしいものです。子育てと仕事を両立させながら、人間性豊かな看護師として成長しています。

市川 翠

admin_grund

ケアマネージャー・介護福祉士

ケアプランセンター

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私はケアプランセンターでケアマネージャー・介護福祉士として働いています。ぐるんとびーの「やりきる覚悟があるところ」に強い魅力を感じています。利用者様一人ひとりの生活課題に対して、最後まで責任を持って向き合い、解決策を見つけ出そうとする職場の姿勢は、ケアマネージャーとして非常に心強く感じています。困難なケースでも諦めずに、チーム一丸となって取り組む文化があることで、利用者様により良いサービスを提供することができています。この覚悟を持った仲間たちと働けることで、私自身も専門職としての責任感を強く持ち続けることができています。やりきる覚悟こそが、質の高いケアマネジメントの基盤だと感じています。

これから

成長したいこと

私は「ゆとりを持って生活できるようになりたい」と考えています。ケアマネージャーという仕事は利用者様の生活全般に関わる責任重大な職種ですが、自分自身がゆとりを持って働けることで、より良いケアプランの作成や相談支援ができると感じています。心の余裕があることで、利用者様やご家族の細かな変化にも気づきやすくなり、適切なタイミングでサービスの調整を行うことができます。また、介護福祉士としての現場経験も活かしながら、実現可能で利用者様の生活の質向上につながるケアプランを作成していきたいと思います。バランスの取れた働き方で、長く専門職として活躍していきたいです。

こんな人と

働きたい!

私は「相手を思いやることを大切にしている人」と一緒に働きたいと思っています。ケアマネージャーの仕事は、利用者様やご家族の気持ちに寄り添い、その方らしい生活を支援することが基本となります。同僚やチームメンバーが互いを思いやる気持ちを持っていることで、利用者様に対してもより温かく丁寧な支援を提供できると信じています。相手の立場に立って考える姿勢は、多職種連携においても非常に重要な要素です。思いやりの心を持った仲間たちと協力しながら、利用者様にとって最適なケアプランを作成し、安心して生活していただける環境づくりに貢献していきたいと思います。

メッセージ

市川さんの「やりきる覚悟」への共感と思いやりを大切にする姿勢は素晴らしいものです。ケアマネージャーとして利用者様に最後まで責任を持って向き合う専門性を発揮しています。

塩谷 絵莉

admin_grund

事務

訪問看護ステーション

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私は訪問看護ステーションで事務として働いています。医療事務にとらわれず自分の出来ることを活かして挑戦できるところが魅力だと感じています。全体の雰囲気も穏やかで安心感があり、毎日楽しく働けていると実感しています。事務職でありながらも、固定的な役割に縛られることなく、自分の持っているスキルや経験を様々な場面で活かせる環境があることに感謝しています。訪問看護という専門性の高い分野で働く中で、事務職としても利用者様やご家族、そして現場スタッフを支える重要な役割を担っていることを誇りに思っています。柔軟性のある職場環境で、日々新しいことに挑戦できることを嬉しく思います。

これから

成長したいこと

私はまだ色んな知識が十分とは言えず頼りないところもあるので、これからもしっかり勉強を重ねて、誰からも安心して任せてもらえるような存在になりたいと思っています。訪問看護の現場では医療に関する専門的な知識も必要になることが多く、事務職としても継続的な学習が欠かせません。利用者様やご家族からのお問い合わせに適切に対応できるよう、医療制度や介護保険制度についても理解を深めていきたいと考えています。現場スタッフの皆さんが安心して業務に集中できるよう、事務面でのサポートを確実に行える存在になることが私の目標です。日々の業務を通じて成長していきたいです。

こんな人と

働きたい!

私は明るくて雰囲気を和ませてくれるような人と働けたら嬉しいと思っています。事務職として、時には緊張感のある医療現場で働くスタッフの皆さんの心の支えとなれるよう、明るく温かな雰囲気づくりに貢献していきたいです。利用者様やご家族との最初の接点となることも多い事務職として、安心感を与えられるような対応を心がけています。チーム全体が和やかで協力的な関係を築けるよう、コミュニケーションを大切にしながら業務に取り組んでいます。穏やかで安心感のある職場環境をこれからも維持し、皆さんと一緒に成長していきたいと思います。明るい職場づくりに貢献できるよう頑張ります。

メッセージ

塩谷さんの「医療事務にとらわれない挑戦」への意欲と継続的な学習姿勢は素晴らしいものです。明るく温かな人柄で職場に安心感をもたらし、チーム全体を支えています。

佐々木 智美

admin_grund

介護福祉士

看護小規模多機能型居宅介護

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私は看護小規模多機能型居宅介護で介護福祉士として働いています。デンマーク風に統一された雰囲気、居室の照明、みんなで作る手作り料理に深い魅力を感じています。北欧の福祉先進国であるデンマークの理念を取り入れた環境づくりは、利用者様にとって本当に居心地の良い空間を生み出していると感じています。温かな照明に包まれた居室や、心を込めて作られる手作り料理は、家庭的な雰囲気を演出し、利用者様に安心感を与えてくれています。このような細やかな配慮が行き届いた環境で働けることに喜びを感じており、介護福祉士としての専門性を活かしながら貢献していきたいと思っています。

これから

成長したいこと

私は村の仕組み、村の助け合いの仕組みをもっと学びたいと思っています。デンマークをはじめとする北欧諸国の地域コミュニティのあり方や、お互いを支え合う社会システムには学ぶべき点が多くあると感じています。ぐるんとびーの「地域を、大きな一つの家族に!」という理念は、まさにこの村社会の助け合いの精神を現代に活かしたものだと思います。利用者様、ご家族、地域の方々、そして私たちスタッフが一つのコミュニティとして支え合い、お互いの存在を大切にする関係性を築いていくことの重要性を日々実感しています。このような理念を深く理解し、実践していきたいです。

こんな人と

働きたい!

私は個性豊かな人、話しやすい人と一緒に働きたいと思っています。多様な個性を持つ仲間たちとの関わりは、私自身の視野を広げ、より豊かなケアの提供につながると信じています。利用者様一人ひとりも個性豊かな方々ですから、私たちスタッフも多様性を大切にしながら、それぞれの特性を活かしたチームワークを築いていくことが重要だと感じています。話しやすい雰囲気があることで、気づいたことや悩みを気軽に共有でき、結果として利用者様により良いサービスを提供できると思います。デンマーク風の温かな環境の中で、多様な個性が輝く職場を一緒に作り上げていきたいです。

メッセージ

佐々木さんのデンマーク風の環境への関心と村社会の助け合いへの探究心は素晴らしいものです。北欧の福祉理念を学びながら、温かなコミュニティづくりに貢献しています。

ムハッマド リアノ

admin_grund

ケアスタッフ

看護小規模多機能型居宅介護

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私は看護小規模多機能型居宅介護でケアスタッフとして働いています。みんな親族関係のような温かな職場環境に魅力を感じており、スタッフと利用者さんの家族のような関係が本当に気に入っています。この職場では、単なる業務的な関係を超えた深いつながりがあり、利用者様一人ひとりを家族の一員のように大切に思う気持ちが自然と育まれています。同僚の皆さんとも兄弟姉妹のような親しみやすい関係を築くことができており、この温かなコミュニティの一員であることを誇りに思っています。家族的な雰囲気の中で働けることで、心から利用者様に寄り添うことができています。

これから

成長したいこと

私はスタッフと利用者様・ご家族との家族のような関係性を特に大切にしています。この親密な関係があることで、利用者様の細かな変化や気持ちの動きにも敏感に気づくことができ、より個別性の高いケアを提供することが可能になっています。家族のような温かさがあるからこそ、利用者様も安心してサービスを受けていただけているのだと感じています。また、ご家族とも親しい関係を築くことで、在宅での生活についてもより深く理解し、連携したケアを実現できています。この家族的な関係性は、ぐるんとびーの理念である「地域を、大きな一つの家族に!」を体現するものだと思います。

こんな人と

働きたい!

私は「みんな親族関係」という表現で表したいほど、この職場の温かな人間関係を愛しています。文化的背景が異なる私にとって、このような家族的な環境で働けることは非常に心強く、安心感を与えてくれています。利用者様との関わりにおいても、言葉の壁を越えて心と心で通じ合える関係を築くことができています。家族のような愛情を込めたケアを提供することで、利用者様にも喜んでいただけていると感じています。このような温かなコミュニティの一員として、私も皆さんと共に成長していきたいと思います。家族的な絆を大切にしながら、より良いケアの提供に努めていきたいです。

メッセージ

リアノさんの「みんな親族関係」という表現は、ぐるんとびーの家族的な温かさを象徴しています。文化を越えた家族のような絆で、利用者様に心からの愛情を込めたケアを提供しています。

デッラ プスピタアングラエニ

admin_grund

ケアスタッフ

看護小規模多機能型居宅介護

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私は看護小規模多機能型居宅介護でケアスタッフとして働いています。みんなはとても明るく、職場全体に温かな雰囲気が流れています。何か新しいことができると褒めてもらえるので、ぐるんとびーにもっといろんなことができるようになりたいと思えます。この前向きで支援的な環境は、私の成長意欲を大いに刺激してくれています。同僚の皆さんからの励ましや認められることで、仕事に対するモチベーションが高まり、より良いケアを提供したいという気持ちが強くなります。学習に対して前向きになれる職場環境があることで、日々新しい挑戦に取り組むことができています。

これから

成長したいこと

私は職場の明るい雰囲気の中で、日々成長を実感しています。新しいスキルを身につけたり、利用者様との関わり方を学んだりする度に、チームの皆さんが温かく励ましてくれることが、私にとって大きな支えとなっています。この職場では失敗を恐れずに挑戦できる環境があり、分からないことがあっても気軽に質問できる雰囲気があります。利用者様一人ひとりのニーズに応じたケアを提供するために、様々な技術や知識を習得していきたいと思っています。同僚の皆さんの専門性の高さを見習いながら、私自身も成長していきたいです。職場の温かなサポートに感謝しています。

こんな人と

働きたい!

私はぐるんとびーでもっといろんなことができるようになりたいという強い願いを持っています。職場の明るく支援的な環境は、私の学習意欲を大いに高めてくれています。新しいことを学ぶ度に褒めてもらえることで、自信を持って次のステップに進むことができています。利用者様により良いサービスを提供するために、介護技術やコミュニケーションスキルをさらに向上させていきたいと思います。また、日本の文化や言語についても深く理解し、利用者様やご家族との関係をより良いものにしていきたいです。温かいチームの一員として、皆さんと一緒に成長していける環境に心から感謝しています。

メッセージ

デッラさんの「もっといろんなことができるようになりたい」という向上心は素晴らしいものです。明るい職場環境の中で、日々成長を続ける彼女の前向きな姿勢を大切にしています。

ブラマセナ トリユアルディウィヨノ

admin_grund

ケアスタッフ

ぐるんとびーホーム

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私はぐるんとびーホームでケアスタッフとして働いています。この職場を興味深い場所として捉えており、日々の経験、コミュニケーション、スキルの向上に励んでいます。介護福祉士になりたいという目標があるため、仕事の経験やスキル、コミュニケーション能力の習得が必要だと考えています。利用者様との関わりの中で、一人ひとりの個性やニーズに応じたケアを提供するために、常に学習意欲を持って取り組んでいます。多様な状況に対応できる柔軟性と専門性を身につけるため、先輩スタッフからの指導を受けながら、実践的なスキルを磨いています。将来の目標に向けて着実に成長していきたいです。

これから

成長したいこと

私は介護福祉士という専門職を目指しており、そのために必要な知識とスキルの習得に日々取り組んでいます。ぐるんとびーホームでの実務経験は、教科書では学べない生きた知識を与えてくれています。利用者様一人ひとりの状況や気持ちに寄り添いながら、適切なケアを提供するためのコミュニケーション技術を身につけています。また、チームワークの重要性も実感しており、同僚との連携を通じて、より質の高いサービス提供を心がけています。多文化的な背景を持つ私にとって、日本の介護文化を理解しながら専門性を高めることは、大きな挑戦でありやりがいでもあります。目標達成に向けて努力を続けています。

こんな人と

働きたい!

私は忍耐強く、明るい人でありたいと思っています。経験を積むにつれて、考えられる要因や意思決定は多岐にわたるため、お互いを思いやり、支え合える人と働きたいと考えています。介護の現場では様々な困難や複雑な状況に直面することがありますが、明るい気持ちを保ちながら粘り強く取り組むことが大切だと感じています。また、チームメンバーとの相互理解と支援は、より良いケア提供のために欠かせない要素です。異なる文化的背景を持つ私にとって、温かく受け入れてくれる職場環境は非常に心強く、この恵まれた環境で専門職としての成長を目指していきたいと思います。

メッセージ

ブラマセナさんの介護福祉士への強い意志と学習意欲は素晴らしいものです。忍耐強く明るい人柄で、多文化的な視点を活かしながら利用者様に寄り添うケアを提供しています。

ニプトゥ チンティアプラティウィ

admin_grund

ケアスタッフ

看護小規模多機能ぐるんとびー駒寄

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私はぐるんとびーホームでケアスタッフとして働いています。私が気に入っているのは、スタッフ全員が家族のようで、新しいことを教えることに抵抗がないことです。職場に温かい家族的な雰囲気があることで、安心して働くことができ、分からないことがあっても気軽に質問できる環境があります。また、経験豊富なスタッフの皆さんが親切に指導してくださることで、日々新しいスキルや知識を身につけることができています。この学びに対してオープンな文化が、私自身の成長を支えてくれています。利用者様により良いケアを提供するためにも、継続的な学習の機会があることは非常に大切だと感じています。

これから

成長したいこと

私は一緒に安全で快適な空間を作りたいと思っています。そして、徐々に改善していき、仕事がやりやすくしていきたいと思っています。利用者様にとって安心できる環境づくりは、ケアスタッフとしての基本的な責務だと考えています。小さな改善の積み重ねが、利用者様の生活の質向上につながると信じています。同僚の皆さんと協力しながら、より効率的で安全な業務プロセスを構築していくことで、利用者様により多くの時間を割くことができるようになります。チーム全体で継続的な改善に取り組むことで、より良いケア環境を実現していきたいです。職場の環境改善は、みんなで取り組むからこそ意味があると思います。

こんな人と

働きたい!

私はお互いをより深く理解していくことが大切だと考えています。一緒に働きやすく、気持ちよく、他のスタッフを受け入れることができる人と働きたいと思っています。多様な背景を持つスタッフが集まる職場だからこそ、互いの文化や価値観を尊重し合いながら、共通の目標に向かって協力していくことが重要です。私自身も異なる文化的背景を持つ一員として、自分の経験や視点を共有しながら、チームの多様性を活かした支援を提供していきたいです。相互理解を深めることで、より強固なチームワークを築き、利用者様にとってより良いサービスを提供できると信じています。温かく受け入れてくれる職場で成長していきたいです。

メッセージ

ニプトゥさんの「家族のような温かさ」への感謝と、継続的な改善への意欲は素晴らしいものです。多様性を活かしながらチーム一丸となって利用者様を支える姿勢を大切にしています。

磯上 宙伸

admin_grund

児童指導員

放課後デイザービス

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私は二度も大学を中退した人間です。その間にもセンター試験への出願を忘れる等、数々のヘマやダメを晒してきました。そんな私をぐるんとびーは受け入れてくれました。新規稼働した放課後等デイサービスでの毎日で、私の思い描くプログラムを展開しようと日々やはり失敗しながら進めています。先日も乗るはずだった船が欠航になっていたりしました。ですが「じゃあ失敗しないことをしよう」とはならないのがぐるんとびーです。人間は失敗する、だから成長する。私を一人の想いある人間として扱ってくれる、そんなところが好きです。

これから

成長したいこと

私はまずは資格を幾つか取得したいと思っています。「現場たたき上げで行く!」と決断し大学を飛び出し学童で5年以上働いてきたものの、やはり「資格」という客観的な力は絶大です。現在は児童発達支援管理責任者の資格を取るために研修に励んでいます。その後は社会福祉士や防災士等色々な資格も取りたいです。大卒資格も忘れずにね!出来ないことが多い私ですが、それ以上に出来ることを増やして他の人の出来ないことを少しでも支えられるようになれれば、と考えています。失敗を恐れずに挑戦し続ける環境で、着実に成長していきたいです。

こんな人と

働きたい!

私は何かしら強い想いがあって、それを形にしたい人にぐるんとびーをオススメしたいです。多分そういった思想って、一般的なところでは形にしにくいと思うんです。実行が難しかったり、計画が至極面倒だったり、時間がかかったりします。それでも利用者さんの為になるなら、とチームが一肌脱いでくれるのがぐるんとびーです。私自身、学童での経験を活かしながら、子どもたち一人ひとりに寄り添った支援を提供したいという強い想いを持っています。失敗を受け入れてくれる環境の中で、想いを形にしていく挑戦を続けていきたいと思います。

メッセージ

磯上さんの「失敗を恐れずに挑戦する」姿勢は素晴らしいものです。学童での豊富な経験と強い想いを持つ彼の挑戦を、ぐるんとびー全体でサポートし続けています。

⽣活も医療も看ることができる⼈を⽬指して|看護小規模多機能型居宅介護/准看護師 志藤 ももこ

志藤 ももこ

看護小規模多機能型居宅介護/准看護師

北海道旭川市出身。O型。魚座。

患者さんの願いを

叶えられたの

ではないか、

という後悔から。

志藤さんの看護師としての歩みは、決して平坦な道のりではありませんでした。そんな中で出会った一人の患者さんが、彼女の価値観を根本から変えることになったのです。

⽣まれは北海道の旭川で、ごくごく普通の家庭で育ちました。⾼校卒業後に上京して、都内のデザインの専⾨学校に通ったのですが、卒業と同時に旭川に戻り⼦育てをする道を選びました。

そこから数年後にパートで働き始めて離婚を機に正社員で働かざるを得なくなり、初めて医療分野に足を踏み入れ病院で看護助⼿として働き始めました。30代半ばから准看護師を⽬指して子育てをしながら専⾨学校に2年通って資格を取得しました。そして、⼦どもたちの進学に合わせて札幌に引っ越して札幌市内の病院に5年ほど勤めました。その病院はすごく忙しい環境で、⽇々できることは増えていきましたが、自分の患者さんに対する向き合い⽅に疑問を感じ始めていたのです。

あるとき、私と同年代の末期がんの患者さんが、病院の⼊院⽇数制限から転院するか自宅に帰るかという選択を迫られていてご本人は「家に帰りたい!」って願っていたのですが、ご家族は悩んだ末に「家では診れないので転院させる」という判断。患者さんの願いを叶えられたのではないかという後悔の気持ちがずっと残っていました。

結局その患者さんは他の病院に転院後に病院で亡くなりました。「家に帰りたい」って⾔ってたのに。しかも私と⼀緒に帰りたいって⾔ってたんだよな…って悩んでいたときに、ぐるんとびーの「ラーメン」の映像を⽬にしたのです。

「そうだよね、

イヤだよね。

それもそれだよね」

ぐるんとびーとの出会いは、志藤さんにとって運命的なものでした。映像で見た光景が現実のものとなった瞬間、彼女の心は大きく揺れ動いたのです。

札幌からのオンライン説明会の参加を経て、2020年の9⽉に藤沢へ職場⾒学に⾏きました。そこで⽬にしたのは、ぐるんとびーのスタッフが、ご利⽤者さまが望んでいることを理解しようとしながら、様々な⾓度からケアをしている姿です。映像で観たことが、本当に現場で現実に⾏われているのを⽬の当たりにして⼼がふるえました。

ぐるんとびーのみなさんから「引っ越してくるの?」と聞かれて、「働かせていただけるなら引っ越します」と返答したときに、「勤めている病院を退職をして、ぐるんとびーで働こう」と⼼に決めました。

病院に退職の意向を伝えてから⾯談などをたくさんしていただき、私のことを必要としてくれて様々なご提案をいただいたのは本当にありがたかったのですが、ぐるんとびーで働くことで気持ちは固まっていました。

前の職場の同僚からは「まだそういうところで働く歳ではないのでは?」という⾔葉もいただきました。病院で働く看護師から⾒ると、施設で働く看護師は「⼀線を退いた⼈」みたいな印象があるのかもしれません。しかし、実際にぐるんとびーで働いてみると、それこそ第⼀線の現場で働くためのアセスメント⼒が⾝に付く最⾼の環境なのです。⼀⼈⼀⼈へのケアの掘り下げ⽅が、各ご利⽤者さまに最適だと思える計画をひとつひとつ⽴てていくので、本当に深いのです。

「⼈に寄り添うってどういうことなのだろう?」という問いを持ってぐるんとびーに⼊職しましたが、いまだに答えは出ていなくて、毎⽇のように考えています。

そして、ぐるんとびーでは⾃分⾃⾝のことを考える機会が多くあります。そういった時間は今までなかったし、そもそもそういう考え⽅をしたこともなかったので、⾃分のことがわかればわかるほど、みんなが「楽天家」って⾔ってくれる理由がわかります。

そんな楽天家な私だからこそ、⾃分と考えが異なる相⼿に対しても「そうだよね。イヤだよね。」って、受け⼊れられるのかもしれません。相⼿の考えが⾃分と異なることがあまりストレスにならないのです。「それもそれだよね」って。

もちろん、⼈対⼈なので「合う・合わない」を感じているスタッフもいると思いますし、それを⾟いと感じているスタッフもいるかもしれません。しかし、それも考え⽅次第ではいろいろな方向性が見えてきますし、一緒に考えてくれるスタッフもいます。

⾃分⾃⾝が楽になることを考えるのも⼤事だなって、ぐるんとびーに来て学びました。私自身がもっともっと楽しく生きていけるノビシロとも言えますね。

生活も医療も

看ることができる

人を目指して。

新しい環境で学んだことは、ケアの技術だけではありませんでした。自分自身の生き方そのものを見つめ直すきっかけにもなったのです。そして志藤さんが描く未来への想いとは?

相⼿のことを知るためには、⾃分⾃⾝の暮らしを⼤切にすることをぐるんとびーで学びました。今、すごく⼈間らしい⽣活をしているなって思います(笑)。うん⼗年ぶりの⼀⼈暮らしで寂しい気持ちもあって、休みの⽇にも職場に⾏っちゃうことがあります。そのうち職場に住み着くのじゃないかって思われているかもしれません。

私が将来実現したいのは、旭川にいる両親が介護が必要になったときに、そこで暮らしたくなるような施設を作ることです。⽗は今も蕎⻨屋を営んでいて元気に働いていますが、年齢も年齢なので、周りがそういう施設に⼊ったり、デイサービスに通う姿を⾒て、「オレは嫌だ」と。「やることも時間も管理されたところに⼊るくらいなら、死ぬまで蕎⻨を打たせろ」って(笑)。そして、「お前がそういう場所を作れよ」と⾔われています。その⾔葉を聞いて、ゆくゆくは私が旭川で開業できたらと将来の構想を描き始めました。

その構想に向けて、今の⾃分の⼀番の課題は資格取得です! ケアマネージャーの試験に今年⾒事に落ちまして(笑)。ケアマネージャーを⽬指しているのは、同僚の⽯川和⼦さんの影響は⼤きいですね。⽯川さんの姿を⾒て⾃分もやってみたい、と。

在宅医療・介護において、今の制度だと看護師ではケアプランを作れないのです。なので、看護師として最強プレイヤーになるよりも、最強プレイヤーをコーディネートする人になろうと。

今まで准看護師として患者さんを看てきた経験や知恵を活かして、ケアマネージャーとしてご利⽤者さま⼀⼈ひとりへケアプランを作れるようになりたいです。ぐるんとびーで働き始めてまだ⼀年も経っていません、准看護師としての経験も浅いですし、ご利⽤者さまへのケアについては全く0からで…2年くらいで身につくだろうと考えていましたが、マネジメントのことも学ぶとなると2年じゃ全然⾜りないと今は痛感しています。学べば学ぶほど課題は増えていきますね(笑)。

⽣活も医療も看ることができる⼈を⽬指して、いま⽬の前にいるご利⽤者さまへ全⼒を尽くすこと。そして、⾃分⾃⾝が楽しく暮らすこと。その先には、⽣まれ育った地元と、⼤切な両親への恩返しが待っています。

准看護師

志藤さんの歩み

30代後半で准看護師になった志藤さんは、ご利用者さまへのケアプランを作れる人を目指して、現在ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格取得を目指しています。

准看護師

志藤さんの1週間

休日は週休2日の不定休。午前中は訪問看護師としてご家庭に訪問。午後は看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)にてご利用者さまの看護をおこないます。看護業務自体はおよそ定時に終わりますが、片付けを終えた後のご利用者さまスタッフでの「雑談」の時間を大切にしています。

①ご利用者さまのご自宅へ訪問

この日は湘南の海で「ハーモニカ」の練習を! その人への医療的な処置・関わりだけでなく、大好きなことしたり、行きたい場所にいくことで文化的、社会的な側面も大切にします。

②昼食後は、外で利用者さんとお散歩!

天気の良い日は、事業所の外で日向ぼっこ。たわいもない話からその日の体調や明日やりたいことなどを引き出すことも看護業務。利用者さんのその一瞬一瞬を大事にしています。

③雑談

業務ばかりではなく、雑談も! 事業所でご飯を作ってみんなで食べたり、ご利用者さまのご家族も巻き込んで、みんなでわいわいやっています。

④チームで支える

全社ミーティング、事業所ミーティングが月1回。看護ミーティングは毎週1回あります。ご利用者さまの「生きたい」を叶えるためにチームみんなで考えます。

デザインの道から看護の世界へ、そして北海道から湘南へと人生の大きな転機を重ねた志藤さん。

末期がんの患者さんとの出会いから生まれた後悔の気持ちが、ぐるんとびーでの新たな挑戦につながりました。

「人に寄り添うとは何か」という問いを胸に、今も学び続ける姿勢は変わりません。故郷の両親への想いを胸に描く将来の構想は、彼女の成長への原動力となっています。

楽天的な性格を活かしながら、生活も医療も看ることができる人を目指す彼女の歩みは続きます。

みんなの拠り所を守りたい|事務・介護福祉士 富樫 里美

富樫 里美

本部 所属/事務

小規模多機能型居宅介護 所属/介護スタッフ:介護福祉士

山口県山陽小野田市出身。A型。水瓶座。

ここに来るまで、

介護なんて知らなかった。

介護とは全く無縁だった富樫さんが、なぜぐるんとびーで働くことになったのでしょうか。偶然の出会いから始まった新しい挑戦への道のりをお聞きしました。

ぐるんとびーに入社したのは6年前で、今のスタッフの中では5指に入るほど長く在籍しています。入社するまでは介護とはまるで無縁の生活で、設計事務所や工場での事務仕事を長く続けていました。

ふたりめの娘を出産し、育休から復帰したものの義母がくも膜下出血で入院してしまいました。当時の職場に通いながら子育てを両立する難しさを感じ始めたころ、ぐるんとびーのスタッフ募集の広告に、娘の保育園で偶然知り合った菅原有紀子さんが載っていたのです。声をかけたら「ぜひ遊びに来て^^」と誘ってもらい遊びに行ったのが、ぐるんとびーに来たきっかけです。

有給休暇中に介護職員初任者研修を受けると伝えると「ぐるんとびーは生活の一部だよ、受けなくても大丈夫だよ。」と言われましたが、共通言語がほしくて受講後に働き始めました。職場には、すぐに溶け込めたのをよく覚えています。「生活をサポートするなら大丈夫かな」とも思えました。もし、ぐるんとびーがいかにも介護施設らしい環境だったら、未経験の私はもっと身構えていたかもしれません。

私は他の介護施設で働いた経験がないので、ぐるんとびーが特別な環境だという実感が持てませんでした。ただ、代表の菅原さんや当時のスタッフ、新たに入社してくる仲間の話から、人と人との関わり、その人その人の生活を考えることを教わっていたのです。

良くしたいという

想いさえあれば、

誰にでも変革できる

ぐるんとびーで働く中で、富樫さんの仕事に対する意識は大きく変化しました。従来の「与えられた仕事をこなす」という受け身の姿勢から、主体的に改善に取り組む姿勢へと変わったのです。

今までの仕事は、オンとオフの切り替えがはっきりしていました。ただ今振り返ると、自分で切り替えているのではなく、自動的に切り替えられている状態だったと思います。目の前に与えられた仕事をこなすことしか考えておらず、自分の手を離れた先の職場やお客様の様子は、分からないのが当たり前でした。

しかし、ぐるんとびーに来てからは、自分の担当領域は「全て」だと意識が変わり、できるだけのことはやりたいという気持ちで働いています。

そんな思いで事務作業も、一つひとつ改善してきました。Eメールで連絡すれば便利なものをFAXで1件ずつ手送りするなど、非効率だった例はたくさんあります。始めのころは「このような方法に変えたい」と管理者に伝えて、返事が来るのを待っていたのですが、ある日「いいと思うならすぐ実行すればいいじゃない」と言われてびっくりしました。

普通の会社なら「申請・会議・承認・決裁」のような流れが当然。でも、ぐるんとびーではそのような形式ばったものはなく、そのときの最適解を話し合い、すぐに実行します。やってみて、もし「違う」と判断したらまた別の方法を試します。その繰り返しです。

ミスを減らすために、できるだけ手続きを簡略化できないか。どんなルールならスタッフが働きやすいか。そんなことを日々考えるうちに、ようやく気づいたんです。実は「私は枠に当てはめられるのが嫌いだったんだ」と。自分の色を出せて、自分らしく働けているぐるんとびーの環境は本当にありがたいことだと思っています。

3,000個の灯籠を灯した

キャンドルナイトイベント

「3.11への祈り」

富樫さんが企画・運営に関わった大規模なイベント。3,000個のキャンドルを灯すという壮大な取り組みを通じて、地域のつながりの大切さを実感されたそうです。

東日本大震災が起きた「3.11」に合わせて、今年3月11日に、未来への祈りや願いを捧げるイベントを初めて行いました。ぐるんとびーの目の前にある大きな公園をキャンドルの明かりで包むイベントです。

開催の狙いは、側にいる友人や家族の大切さや自然への感謝、そして本当の豊かさとは何かを考えること。コロナによる悲しみも含めて、日々喧騒や忙しない日常に抱く想いを共有し、願いや祈りを未来へつなげていきたかったからです。代表の菅原が東日本大震災で被災地支援をした際、地域全体で人と人のつながりを作っておく大切さを学んだと言います。コロナ禍で、大きなイベントは行いづらい状況でしたが、多くの方に参加していただき、地域の方々のつながりや愛を感じました。

私自身も3,000個のキャンドルの灯りを見ながら、誰かを想い、誰かのために動くと感謝が生まれることを感じていました。日常生活にはいろいろあります。利用者さんに教えてもらうこと、子育てで悩んだり、ずっと順調なんてことはないです。そのような揺らぎがあるからこそ、ぐるんとびーが大切にしている「ほどほど幸せ」な未来を心から楽しみにできるのではないかと思うのです。

**私はここに居続けたい。**

キャンドルナイトの体験を通じて、富樫さんの中で大きな気づきが生まれました。「記憶の中の存在」から「あり続ける場所」への意識の変化とは、どのようなものだったのでしょうか。

誰か大切な人が亡くなっても、家族や仲間の記憶には残ります。だから以前の私は、記憶の中で戻ってこられる、つまり思い出せ、語り続けられれば十分だと思っていました。

でもキャンドルナイトのイベントを経験して、代表の菅原から聞いた話で考えが変わってきました。みんなが戻ってこられる「場所」として私も居続けたいという想いが強くなっています。

物理的な場所があれば、苦しくなったときに拠り所となれます。この地域を離れていく人や、ぐるんとびーを利用してくださっている方やそのご家族など、みんなが頼りたくなったときに、ぐるんとびーがここにあることも大切なのではと思うのです。記憶の中の存在だけではなく「あり続ける」ことが大事だと考え始めました。

スタッフ同士も同じです。「あなたと働きたい」「あなたを尊重している」ということを役職や職種に関係なく、互いに伝えられるのはぐるんとびーの素晴らしい文化だと思っています。その言葉の源は「優れた介護スキルがあるから」ではなく、人としてその人を認めているからです。常に変化の多いぐるんとびーだからこそ、そんな環境を維持し続けられたらいいと思っています。

私はここに

居続けたい。

キャンドルナイトの体験を通じて、富樫さんの中で大きな気づきが生まれました。「記憶の中の存在」から「あり続ける場所」への意識の変化とは、どのようなものだったのでしょうか。

誰か大切な人が亡くなっても、家族や仲間の記憶には残ります。だから以前の私は、記憶の中で戻ってこられる、つまり思い出せ、語り続けられれば十分だと思っていました。

でもキャンドルナイトのイベントを経験して、代表の菅原から聞いた話で考えが変わってきました。みんなが戻ってこられる「場所」として私も居続けたいという想いが強くなっています。

物理的な場所があれば、苦しくなったときに拠り所となれます。この地域を離れていく人や、ぐるんとびーを利用してくださっている方やそのご家族など、みんなが頼りたくなったときに、ぐるんとびーがここにあることも大切なのではと思うのです。記憶の中の存在だけではなく「あり続ける」ことが大事だと考え始めました。

スタッフ同士も同じです。「あなたと働きたい」「あなたを尊重している」ということを役職や職種に関係なく、互いに伝えられるのはぐるんとびーの素晴らしい文化だと思っています。その言葉の源は「優れた介護スキルがあるから」ではなく、人としてその人を認めているからです。常に変化の多いぐるんとびーだからこそ、そんな環境を維持し続けられたらいいと思っています。

富樫さんの歩み

異なる業界から、介護業界の事務に飛び込んだ冨樫さん。介護や福祉について何もわからないところから経験を積み、自ら”介護福祉士”の資格を取得。

住民活動にも積極的に取り組みながら地域の頼れる存在としても活躍されています。

事務スタッフ

富樫さんの1週間

お子さんが小学生ということもあり、土日祝日、地域活動などでお休みができる勤務体制になっています。基本的な事務業務だけでなく、状況によっては、ご利用者のケアに入るなど現場のサポートもしながら働いています。

①請求業務など事務の様子

毎月、月初から10日までは請求にかかわる事務業務で籠ります。リビングからの笑い声や歌声を聞きながら心地よく仕事をしています。

②スタッフや利用者との昼食

皆さんと一緒に畑へ行ったりお宅へお邪魔したり、入浴のお手伝いもします。利用者さんとスタッフが作る「ぐる食」がとてもおいしいです。

③地域活動の風景

地域を盛り上げるお祭りを発案することもあります。利用者だけでなく地域を元気にしたいと日々活動しています。

④事務スタッフミ―ティング

複数の事業所にそれぞれ事務スタッフが配属されています。直接顔を合わせる機会が少ないため、事務同士で話し合う場を設けています。事業所の垣根を越え、事務同士の課題や心配事を共有したり、相談したりしています。

富樫さんの6年間の歩みは、偶然の出会いから始まり、自分らしい働き方の発見、そして地域の拠り所を守るという使命感へと発展した成長の物語です。介護未経験から始まった富樫さんは、事務の枠を超えて組織改善に取り組み、3,000個のキャンドルを灯すイベントの企画・運営まで手がけるようになりました。「枠に当てはめられるのが嫌い」だった自分に気づき、主体的に変革に取り組める環境を見つけたことで、真の自分らしさを発揮できています。記憶の中の存在から「あり続ける場所」への意識変化は、ぐるんとびーが目指す地域の拠り所としての役割を体現しており、スタッフ一人ひとりを人として認め合う文化を大切にしています。

口から食べる喜びを|言語聴覚士・精神保健福祉士 植松 梓

植松(旧姓:茂内) 梓

訪問看護ステーション 所属 リハビリチームリーダー/言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士

神奈川県足柄上郡松田町出身。O型。さそり座。

うまく

コミュニケーションが

取れれば、

生活の質は上がる。

人とのつながりを大切にする茂内さんの原点は、家族の体験にありました。その体験がどのように彼女の職業選択に影響を与えたのでしょうか。

もとは楽観的な性格だった父が、単身赴任をきっかけにうつ病になった経験もあって、私は大学で精神保健福祉士の資格を取りました。しかし実習では退院支援や行政とのやり取りなど間接的なサポートの仕事に物足りなさを感じていました。

学生時代の重度訪問介護のアルバイトで、頚椎損傷の四肢麻痺の方を担当させてもらったことがあります。その方は「今日はこんな服が着たい、食べたいものはこれ」など、自分の要望を的確に伝えて、自分らしい暮らしをされていたのが印象的でした。その姿を見て、「コミュニケーションが不自由になった方は大変だろうな、なんとかサポートできないかな」と考えたのです。たとえ身体が動かせなくても、コミュニケーションだけでもスムーズなら、生活の質を上げられるだろうと思いました。

コミュニケーションは

言語聴覚士の専門です。

新たな専門性を求めて、茂内さんはどのような道を歩んだのでしょうか。そして、運命的な出会いがどのように訪れたのでしょうか。

「もっと患者さんや利用者さんに直接関われる仕事ができたらいいな」と考え、大学卒業後に専門学校に再入学し、言語聴覚士の資格を取りました。専門学校卒業後は、教育体制が整っている鶴巻温泉病院で4年間勤務させていただきました。レベルの高い環境で、基礎からしっかり鍛えられたと自分では思っています。ぐるんとびー代表の菅原さんも同じ病院のOBなので、ご縁を感じますね。

その後、かねてから自分が進みたかった在宅の道に進みました。訪問診療クリニックで在宅医療に関わり始め、たまたま紹介をいただき、ぐるんとびーと巡り会いました。当時はぐるんとびーの理念など、よく知らないまま入社したのが本当のところで、あとから「この環境なら自分が描いた通り、言語聴覚士の役割を存分に発揮できるかもしれない」と思ったのです。

コミュニケーションに

加えて

「食」の支援にかかわる。

言語聴覚士として大切にしていることは何でしょうか。そして「食べる」ことへの支援にはどのような想いが込められているのでしょうか。

言語聴覚士として心がけていることは、その人の本質を捉えることです。人によって心地よい相づちの打ち方、言葉選び、敬語と友達言葉の混ぜ具合、声のトーンなどは異なります。相手に最適なバランスを探りながら声をかけると「私のことをより深く知ろうとしてくれているよね」という言葉をいただくこともあります。

その人が自分らしく「最期まで生ききる」ために言葉だけでなく、口から食事が取れるよう嚥下の問題にもサポートします。嚥下する力が衰えてくると、だんだん固形物が摂取できなくなり、やがて流動食や液体、ご自身の唾液さえも喉を通らなくなってしまいます。「誤嚥によって命の危険があるから」と、そのまま何も口にできずに最期を迎えるケースも多いでしょう。だからこそ「好きなものを自分の口で食べたい」という人の本質的な欲望を、できるかぎり叶えてあげるのが私の役割だと考えています。

「もう一度だけ食べたい」と

言われたら?

命をかけてでも食べたいという願い。そんな場面で茂内さんたちはどのような挑戦をするのでしょうか。奇跡のような体験とは?

「もしこれが最期のチャンスになったとしても、本人の好きなものを食べさせたい」と言われたら、どんな方法があるか? そもそもチャレンジできるか? 私たちは常に考えなくてはならない仕事をしています。

実際に、ご本人やご家族から「命に代えてももう一度大好物を食べたい」「食べさせてあげたい」と言われる場面もあります。吸引の準備や誤嚥の対策を万全にするのはもちろん、もし救命救急が必要な状態になっても救急車を呼ばないという選択についてご家族にも同意いただいたうえで、医師や看護師などとともに経口摂取に挑みます。

ある利用者さんは「嚥下ができない状態」と診断されて、半年以上何も口にできず、少しずつ身体も弱っていき、寝たきりの状態でした。その中で、ご家族と在宅医療にかかわるチーム全員の意思で、大好きだったコーヒーと野菜のポタージュを口から食べていただくことができました。完全に寝たきり状態だったのに、スプーンを口に運んでさしあげるうちに、自らの手でスプーンを持つようになったのです。そこからどんどん顔に生気が戻り、なんと3か月後には大好きだった生野菜まで召し上がれるようになりました。ご本人の食べたいお気持ちに寄り添うことで、ご自身の「生きる」ためのスイッチが入った、そのお手伝いができたのではないかと捉えています。

チームで

「暮らしを整えること」が

経口摂取への鍵

奇跡的な回復の背景には、どのような緻密なアプローチがあったのでしょうか。チーム一丸となった取り組みの秘訣とは何でしょうか。

もちろん、一か八かで試みたわけではありません。ご本人や家族、そしてスタッフ間の信頼関係を作ることにしっかりと時間をかけました。

まずは寝る姿勢を整えたり、お身体のリラクゼーションを行ったりして、呼吸や嚥下に必要な筋肉をほぐすところからスタートです。言語聴覚士の訪問は週に1回40分程度なので、ヘルパーさんやご家族にも寝姿勢やリラクゼーションの方法などをお伝えし、チームで暮らしを整えていきます。

すると徐々に、利用者さんはご自身の唾液を飲み込めるようになり、痰の量も減るのです。痰が絡みにくくなると、在宅医に胃ろうから摂取する栄養量を増やす許可をもらいやすくなり、栄養状態も整います。ますますリハビリの効果も発揮しやすくなるというわけです。

吸引に備える必要が減ると、ご家族にも少し生活の余裕が出てきますよね。ご家族が「やっと自分の時間がもてるようになってきたよ」と手入れの行き届いた花壇を見せてくださった時に「暮らしが整ってきたな」と感じます。

在宅医療は、

言語聴覚士が

より輝けるフィールド。

在宅での言語聴覚士の可能性について、茂内さんはどのような展望を描いているのでしょうか。そして、ぐるんとびーでの環境はどう違うのでしょうか。

在宅での言語聴覚士の役割はとても広いと思っています。実際に需要も増えている一方で地域で活躍する言語聴覚士は足りていない印象です。個人的には、今後在宅領域にこそ言語聴覚士が必要だと考えています。だからこそ、”コーヒーと生野菜”のようなケースを多くの人に知ってもらいたいと思っています。

ぐるんとびーでは、ご利用者さんの「食べたい」を叶えたいスタッフが多く、言語聴覚士以外のみんなも食支援に興味を持って、積極的に関わろうとしてくれます。「本当は食べられるのに..。」と思いながら目を背けていたあの頃の自分と比べると、今はとても恵まれた環境です。チャレンジできる機会が増え、違う大変さもありますがチームで向き合えることで「孤独じゃない、一人で抱え込まなくていい」と毎日感じます。言語聴覚士に限らず、「チームで食支援にチャレンジしたい」と思っている方には、ぜひ飛び込んできてほしいと思っています。

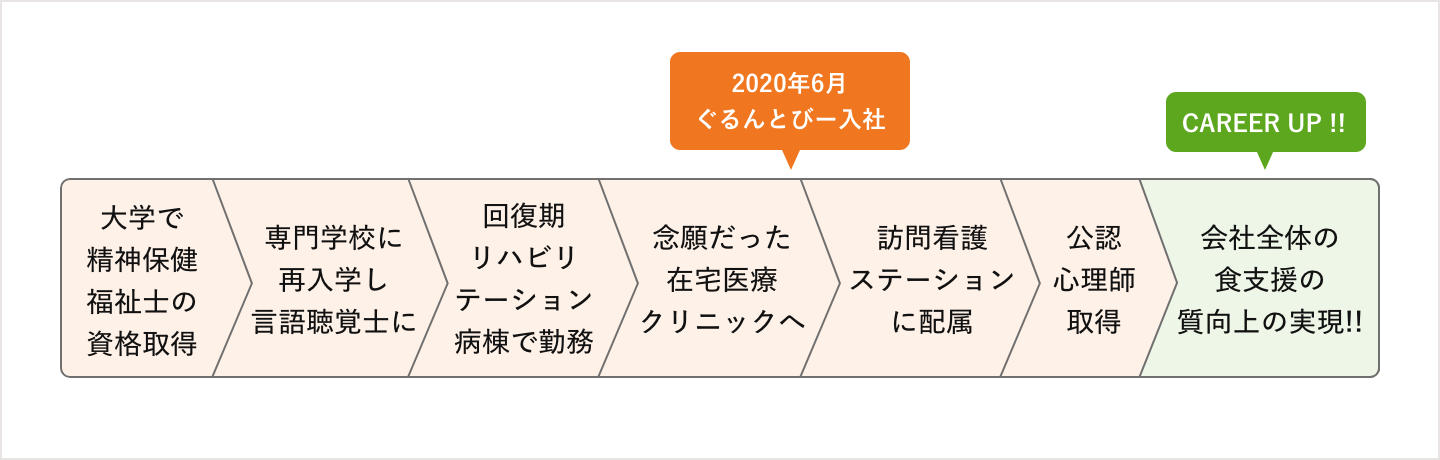

言語聴覚士

茂内さんの歩み

大学卒業後に専門学校に通って言語聴覚士になった茂内さん。コミュニケーションや食事の支援を行うのはもちろん、訪問看護ステーションのリハビリチームリーダーを勤めています。外部向けに摂食嚥下に関する講師も行っています。

言語聴覚士

茂内さんの1週間

ご利用者さんとの関わりを考慮し、変則シフトで勤務しています(※訪問看護のSTは、平日8:30〜17:30勤務)。ご利用者のご自宅に訪問する他、自社の介護事業所に足を運ぶ日もあります。

①利用者さんのご自宅でのケア

ご自宅にお伺いして食事のサポートを行います。ご本人が食べたいものをできる限り自分の口から食べ続けられるように、普段からのコミュニケーションは欠かせません。

②お昼休憩!スタッフとちょっと一息!

お昼休憩で頂き物のマンゴーをスタッフ同士で味見!

大変な時も仲間と一緒なら乗り越えられる!

③他職種との朝カンファレンス

多くの他職種スタッフと連携してチームで、利用者さんの生活を「面」で支えるのがぐるんとびーのスタイルです。言語聴覚士が独自で動くのではなく、スタッフ間の情報共有が大切なのです。

④月一回の症例検討会の様子

症例のケーススタディを通した勉強会も、隔週で取り組んでいます。業務の流れや悩みも相談できる時間を作って、質の高い訪問看護チームづくりを目指します。ミーティングとはいえ仲間同士のアットホームで前向きな時間でもあります。

父のうつ病という家族の体験から始まった茂内さんの歩みは、間接的な支援への物足りなさを経て、より直接的に人と関わる言語聴覚士という専門職への転身につながりました。ぐるんとびーでの実践を通じて、「食べる喜び」を最期まで支えることの意味を深く理解し、チームでの取り組みの中で自らも成長を続けています。一人ひとりの「生きる」スイッチを見つけ、寄り添い続ける姿勢は、まさにぐるんとびーの理念を体現する専門職としての誇りに満ちています。

今村 美都

admin_grund

医療福祉ライター

This is a custom heading element.

ぐるんとびーの

ここが好き!

私は2児の母で医療福祉ライターとして活動しています。ぐるんとびーのおっかけを自認するほど、この施設の取り組みに強い魅力を感じています。医療福祉分野での執筆活動を通じて様々な施設や取り組みを見てきましたが、ぐるんとびーの「地域を、大きな一つの家族に!」という理念と実際の活動には特別な魅力を感じています。2人の子どもを育てる母親としての視点と、ライターとしての客観的な目線の両方から、この場所の温かさや革新性を実感しています。現場で働くスタッフの皆さんの情熱と利用者様への深い愛情を、言葉を通じて多くの人に伝えていきたいと思っています。

これから

成長したいこと

私は医療福祉ライターとして、ぐるんとびーの素晴らしい取り組みを追いかけ続けています。この施設の魅力は、従来の福祉施設の枠を超えた地域密着型のアプローチと、スタッフ一人ひとりの高い専門性と人間性にあると感じています。2児の母として子育ての大変さを知っているからこそ、ここで提供されているサービスの価値を深く理解することができます。訪問看護から放課後等デイサービスまで、幅広い世代に対応する総合的な支援体制は、まさに「大きな一つの家族」という理念を体現しています。この温かな取り組みを多くの人に知ってもらいたいという想いで、継続的に関わらせていただいています。

こんな人と

働きたい!

私は「ぐるんとびーのおっかけ」として、この施設の成長と発展を見守り続けています。医療福祉ライターとしての専門性を活かしながら、現場で起こる感動的なエピソードや革新的な取り組みを文章にまとめ、社会に発信することで、福祉の可能性を広げるお手伝いをしたいと思っています。2人の子どもを持つ母親として、また専門職として、多角的な視点からぐるんとびーの価値を伝えていきたいです。スタッフの皆さんの日々の努力や利用者様・ご家族の笑顔を言葉で表現し、福祉の現場の素晴らしさを多くの人に知ってもらうことが私の使命だと考えています。

メッセージ

今村さんの「おっかけ」という表現に愛情を感じます。医療福祉ライターとして、そして2児の母として、ぐるんとびーの温かさと革新性を言葉で伝える役割を担ってくれています。